「ねんきん定期便」は、自分の年金加入状況や将来の年金額の目安を知る上で非常に役立ちますが、じつはそこに記載されていない年金や給付があることをご存じでしょうか。これらの存在を知らず、そのまま請求しないでいると、受け取れるはずのお金がもらえない「受給漏れ」につながることも…。今回、申請しないともらえない2つの年金について、YouTubeでも人気の社労士「社労士みなみ」さんに教えてもらいました。

※この記事は『50代からのお金の新常識 知っている人だけが得をする人生逆転プラン』(かや書房刊)より一部を抜粋し、再編集しています。

すべての画像を見る(全4枚)1:年下の配偶者がいると適用される「加給年金」

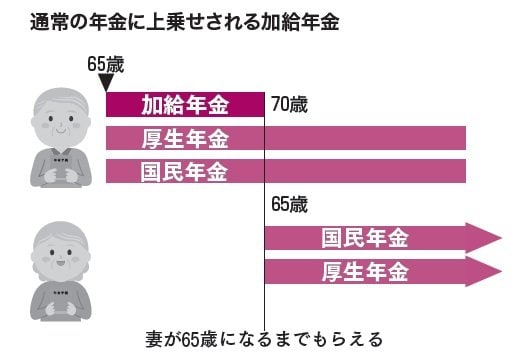

「ねんきん定期便」に記載されていない年金や給付として、まずは「加給年金」があります。これは、年金版の家族手当とも呼ばれています。次の要件を満たせば、通常の年金に上乗せされて支給される年金です。

その額は年間およそ41万円で、これは申請しないと受け取ることができません。

加給年金の要件は、厚生年金または共済年金(平成27年に厚生年金に統合)を受け取る人が、厚生年金の被保険者期間(または共済組合員期間)が240月(20年)以上であること。

その人が65歳になった時点で、生計を維持されている次の家族がいるときに加算されます。

1:65歳未満の配偶者がいる

2:18歳到達年度の末日までの子がいる

3:1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる

わかりやすく説明すると、加給年金は年下の妻(夫)をもつ夫(妻)に適用される制度なのです。

●加給年金には収入要件がある

収入要件にも注意が必要です。生計を維持されている家族(配偶者または子ども)の収入が、年収850万円未満(所得が655万5000円未満)であることです。

加算額は、配偶者が23万9300円+特別加算(受給者の生年月日に応じて3万5400円~17万6600円)です。

これから年金を受け取る人の多くは、昭和18年4月2日以降生まれとなりますので、特別加算が17万6600円となり、配偶者に関する加給年金の合計は、年間で41万5900円(2028年4月から加給年金を受給する方は36万7200円に変更)になります。

子どもは1人目・2人目までがそれぞれ23万9300円、3人目以降は1人につき7万9800円(2028年4月からは子ども加算は一律28万1700円に変更)です。

要件を満たしていれば、申請するだけでこれだけの金額が受け取れるのです。

●加給年金受給の「判定タイミング」に要注意

そのなかで重要なポイントは、判定のタイミングです。

加給年金が加算されるかどうかの判定は、原則として年上の配偶者が65歳に到達した時点で行われます。

この時点で離婚していたり、内縁関係が証明できなかったりする場合は対象外となります。内縁関係の場合は、住民票やその他の公的な書類で事実を証明する必要があります。

結婚の時期にも注意が必要です。 65歳の誕生日の前日までに婚姻届を提出すれば加給年金の対象となりますが、1日でも遅れると対象外となります。現在独身の人で、これから結婚・再婚を考えている人は、このことを覚えておきましょう。

65歳到達時に厚生年金期間が20年に満たない場合でも、65歳以降に厚生年金に加入して働き続け、通算加入期間が20年以上になった時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、その配偶者が65歳になるまで加給年金が支給されます(夫婦逆の立場の場合も同様)。

加給年金が最終的にいくら受け取れるかは、受給者と配偶者の年齢差によります。年齢差が大きいほど、加給年金を受け取れる期間が長くなります。たとえば、年齢差が10歳ならば、約410万円となります。

ただし、加給年金には、年金の繰下げ受給によってもらえないケースがあります。

●今後、受給対象者の見直しの可能性も

また、加給年金については、見直しが進められています。現在の制度は、専業主婦世帯を前提とした設計となっており、共働き家庭の増加や働き方の多様化といった社会の変化に十分対応できていないという指摘があるからです。

そのため、今後は制度の公平性を重視し、これから新たに加給年金の対象となる人については、配偶者に対する加算(配偶者加給年金)を段階的に縮小し、その代わりに子どもに対する加算額を増やす方向で調整が進められる見込みです。