床にバッグや服を置いてしまう…。そんな自分を「片付け下手」と感じていませんか? じつは、床置きが続くのは意志の弱さではなく、“脳の仕組み”が原因なんです。暮らしの動線上に「かけるだけで片付く」仕組みをつくることで、無理なく整う部屋に変わります。今回は、整理収納アドバイザーのYUKAさんが自宅で実践している、心理と動線に基づいた「壁かけ収納術」を伺いました。

すべての画像を見る(全7枚)床置きが片付かないのは、脳が“未完了”と感じているから

人の脳は、視界に入ったものを常に処理しようと働きます。つまり、床にものがあると「まだ片付いていない」と無意識に感じ、それがストレスや疲労感を生む原因になります。

一方で、フックなどに「かける」行為は、脳にとっては“完了のサイン”。わずかな動作で達成感が得られるため、片付けを続けやすくなるのです。

床置きの原因は意志の弱さではなく、“仕組みの位置”が合っていないこと。動線上にかける仕組みを置くことで、自然と整う空間が生まれます。

コツは「暮らしの動線上」に収納場所を設置すること

わが家では、“動線の途中で完結できる片づけ”を意識して壁かけを設置しています。

片づけ下手の原因は「意志の弱さ」ではなく、“動線に合っていない仕組み”にある。だからこそ、かけるだけで完了する仕組みを“動線上”に置くのがポイントです。

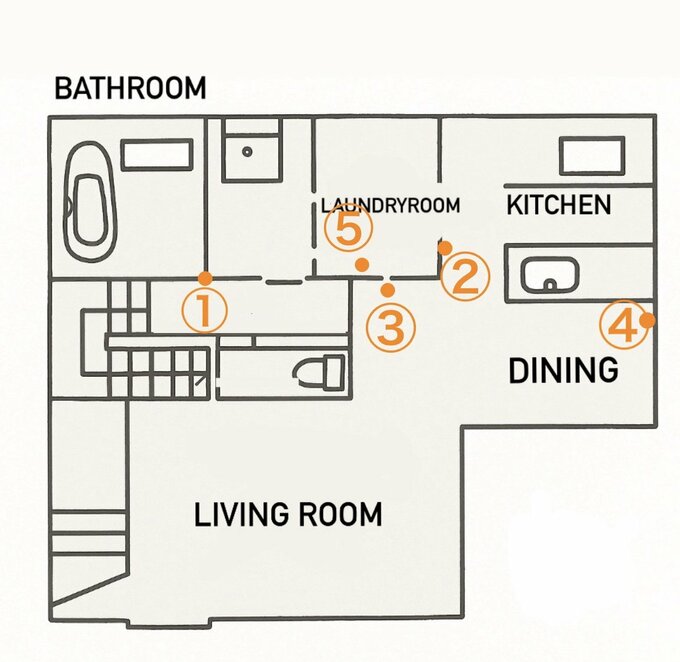

ここからは、1~5それぞれの場所の説明と、収納しているものを順にご紹介します。

1:洗面所に行く廊下のフックで“帰宅スイッチ”を入れる

1階から2階リビングへ上がる途中の廊下にあるフック。洗面所で手を洗う前に、コートや帽子をここにかけています。

2階で洗濯した衣類を一時的にかけておき、降りるタイミングで1階へ持っていくことも。

この位置にあることで、「帰宅→上着をかける→手を洗う」という流れが自然にでき、“動線の途中で片付けが完結する”仕組みになります。

2:キッチン横のフックで“とりあえず置き”をやめる

買いものから帰宅したとき、バッグを床や椅子に置くのは自然な行動。「重い→置きたい」という脳の省エネ反応です。

でも、キッチン横の壁にフックを設けると、“かけるほうがラク”と脳が感じるようになり、自然と床置きが減っていきます。