子どもが成人し、独立したにもかかわらず、子どものものが残ったまま…。そんな家庭は多いのではないでしょうか。年齢を重ねるたびに親としてはどう整理したらいいのか迷ってしまうもの。この思い出の品を過去に整理したのは、50代60代の生き方の著書を持つ、整理収納アドバイザーの原田さよさんです。子どもが幼かった頃のものほど、捨てにくかったと振り返ります。そんな子どもの品を手放せない50代60代に向けて、その手放し方のヒントを紹介します。

すべての画像を見る(全5枚)動きやすい季節だからこそ今、向き合いたい

家のなかにある子どもの思い出の品々。家を出ていった子どもから「いらないから捨てておいてね」と言われているにもかかわず、そのままという人もいるかもしれませんね。

明らかに不要だとわかるものなら親の判断で処分することもできますが、思い出が色濃く残っているものだと親自身が手放せないこともあります。動きやすいこの時季に、いちど見直してみませんか。

私には、現在2人の子を持つ32歳の娘がいます。10年前には亡くなった息子もいました。その子たちの思い出の品は、私自身が向き合い、整理をしてきました。そんな経験から、手放しにくい思い出の品の整理について紹介していきます。

思い出の品を置くスペースを決めておく

手放しにくい思い出の品は、捨てるものより残すものに焦点を当てて考えるほうが整理しやすくなります。

子どもの思い出の品を入れておくスペースをあらかじめ決めておくと、整理しやすくなります。まずその量を決めてしまうなど難しいと思われるかもしれませんが、そこに入る分だけの量に減らしていくのを目安にするほうが、迷ったときも判断しやすくなります。

たとえば、子ども1人につき引き出し1つ分とか、収納棚1段とか、衣装ケース1個というように決めてみるのがおすすめです。一気には進まないでしょうが、整理するうちに慣れてくるものです。

「なんのためにそれを持っているか」を残す基準にする

もし、子どもが捨ててもいいと言っているのに、処分に迷うとしたら、親の方がその思い出にこだわっているのかもしれません。もっと言うと、子どもの成長の記録や記念品は自分の子育ての証であると思っているから、迷うのではないでしょうか。はい、これは私のことです。

そういう理由で迷ったときは、「なんのためにそれを持っているか、残すのか」をもとに考えると決めやすいです。たとえば、その思い出の品を残しておくことで、どのように感じるでしょうか。

・勇気ややる気が出てくるか

・安心するか

・癒されるか

二度と手に入らないのが思い出の品だから、ひとつひとつ見て考えることは大切です。整理収納のルールでは、使っているか使っていないかという「事実」で分けてくださいと伝えることが多いですが、思い出の品の場合は別です。

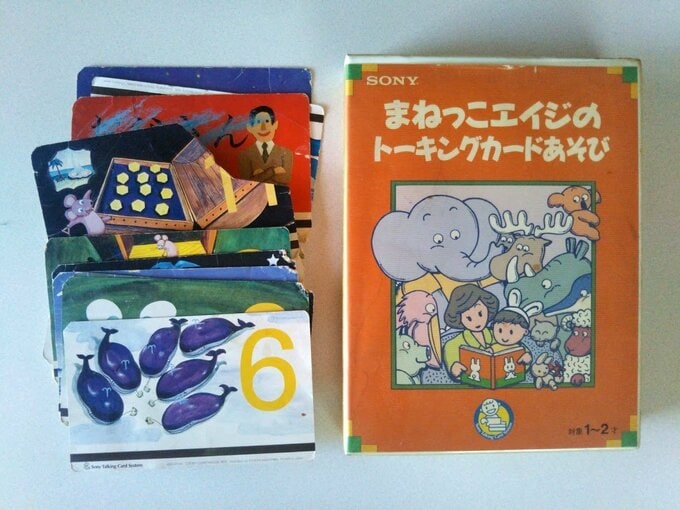

子どもたちにつくった洋服、本人たちの作品、成績表や賞状やメダル、楽譜や教科書など、本人にいらないと言われても私の場合はなかなか捨てられませんでした。

でも、後悔しないようしっかり自分に問いかけながら、時間をかけて整理をしました。フリマ、ネットオークション、地元のバザー、専門書を扱う古書店など、次の人に使ってもらえる方法も試しました。