食材のストックや調味料など、ものが多くなりがちなキッチン。以前住んでいた家で、収納の少なさからキッチンが乱雑になることに悩んでいた日刊住まいライターは、家を建てる際、パントリーの設計にこだわることで、使いやすくおしゃれなキッチン回りを実現したそう。今回、使い勝手と見た目のよさをとことん追求した、ライター宅のパントリーのこだわりポイントを4つ紹介します。

すべての画像を見る(全6枚)家づくりでパントリーをつくりたかった理由

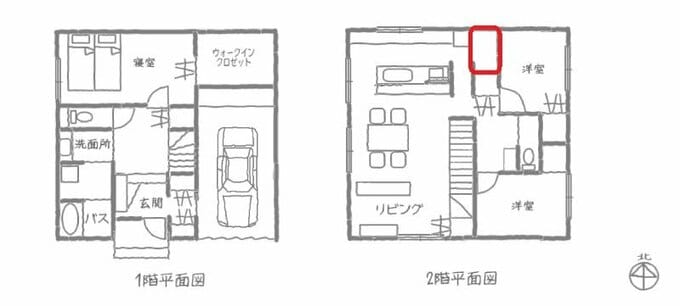

筆者は、夫と2歳の子どもの3人家族。1年前に地元の工務店で3LDKの注文住宅を建てました。

以前賃貸に住んでいたころは、キッチンの収納がとにかく少なく、開封前の調味料やストックしておきたい食材の置き場にいつも悩んでいました。キッチンカウンターなど目につく場所に出しておくのも気になってしまい、あちこちの棚に分散させて収納した結果、結局どこに収納したのかわからなくなってしまうことも…。

そんな経験があったからこそ、注文住宅を建てるときには、かならずパントリーを採用したいと強く感じていました。

しかし、1階に水回りと寝室とガレージ、2階にLDKと2つの子ども部屋を配置したわが家において、パントリーに割ける空間は冷蔵庫横の1.5畳分のみ。限られた空間ながらも使い勝手がいいパントリーをつくりたいと、さまざまな点にこだわりました。

1:稼働式の棚板でムダのない収納が可能に

パントリーを設計するにあたり、まずこだわったのが棚板の高さです。わが家のパントリーでは、2cmごとに高さを調整できる稼働式の棚を採用しました。

パントリーに収納したいものは、調味料のビンや缶づめ、お酒のビン、使用頻度の少ない調理家電、キッチン用のタオルなど高さがバラバラ。しかし、収納したいものに合わせて棚板の高さを自在に調整できるため、ムダなスペースをつくらずすっきりと収納できます。

収納するものの量や種類が変わっても、その都度棚の高さを変えられるため、長く快適に使える点も大きなメリットです。

2:収納アイテムに合わせた設計でとことん使いやすく

パントリーの棚の幅については、事前に使用する予定の市販のカラーボックスを決めた上で、それを並べたときの幅に合うように設計してもらいました。

幅をぴったり合わせると出し入れがしにくくなるため、あえて数cm程度ゆとりが残るように設計したのもポイントです。

この“少しのゆとり”が、実際に使う上でとても快適。カラーボックスをスムーズに引き出せるので、収納や取り出しのストレスがありません。

カラーボックスを使用することで、細かいストック品も分類して収納でき、見た目にも統一感が出ました。