ケアはビジネスライクに。根本的な解決は目指さない

ジェーン・スー:父は自分の人生は自分のものという意識の強い人ですから、行動を制限すると間違いなく衝突するんです。でも、父が「大丈夫」と言ってもダメなときもあり、後の苦労が1.7倍になることも。ただ、父ともめることを考えたら、1.7倍のコストの方が全然ラク。感情や時間も含め、コストを比べている感じです。

川内潤:やはり、仕事のような感覚で介護をとらえているのですね。

ジェーン・スー:電話はしますが、父の家にはほとんど行きませんし、生活のサポートは自費の訪問介護サービスを頼んでいます。だから、父のケアは「私が発注書を書く」というスタンスです。

川内潤:著書を拝見すると終始、ビジネスライクに進めていますね。状況をノートに整理し、父親の安心のための問題を洗い出し、解決のために具体的になにをするのかを明確にする。ケアする側・される側ではなく、「父親が健やかに暮らす」ことを目指すプロジェクトとして、2人で取り組んでいるのはすばらしいです。

ジェーン・スー:父と私が向き合うのではなく、隣同士で目標に向かって同じ方向を目指すので気がラクなんです。あと、大事なのは、目指すゴールはあくまで「当面うまくいけばそれでいい」とすること。父が1人で生き生きと暮らせるとかは目指さない。

川内潤:正しいスタンスです。加齢はだれにも止められませんから。

●親との対話では問題解決はしない

ジェーン・スー:あと思うのは、親との対話では問題解決はしないということ。親から「足が痛くてねぇ」などと愚痴を言われても、いちいち真っ向から受け止めない。「これできる?」「病院行く?」ではなく、「大変だねぇ」と心を寄せて終わり。バス停でたまたま居合わせた老人との会話くらいのテンションで流すのがいい。

川内潤:さすがです(笑)。私自身は、介護では、問題を解決するような関わり方をする必要すらないと思っています。問題を認識しなくてすむくらいに親と距離をとってもいい。

ジェーン・スー:うちの場合、問題を解決しようと、抑えつけて生活を縛っても、うそをつくだけ。結局、それで2倍傷つくことになる。だから、そこはつめずにふわっとさせています。親とは「違う人生」ですし、親には野垂れ死にする権利もあると思うので。

介護は親子関係の「棚卸し」。それまでの関係が表れる

川内潤:スーさんは、もともとの親子の距離感をベースに、ケアを始められたのがとてもいいと思いました。介護相談を受けていると、「ほかの人はどうですか?」という質問をよくいただくんです。よそを気にするのではなく、もともとの親子関係のもと、自分なりにやればいい。介護には親子関係の“棚卸し”が必要なんです。

ジェーン・スー:たしかに、介護でそれまでの家族関係が強調されて出ている家庭は多くありますね。親子でもめたり、きょうだい仲が悪くなったり。

川内潤:一方で、これまでなにも問題がなかった家庭ほど、介護に直面すると混乱するということもあります。

ジェーン・スー:それは今までが幸せだったということ。そして、その幸せは自分ではないだれか…たとえば、母親や姉妹に圧がかかることで成り立っていた、なんてこともある。まさに介護は「家族の答え合わせ」ですよね。

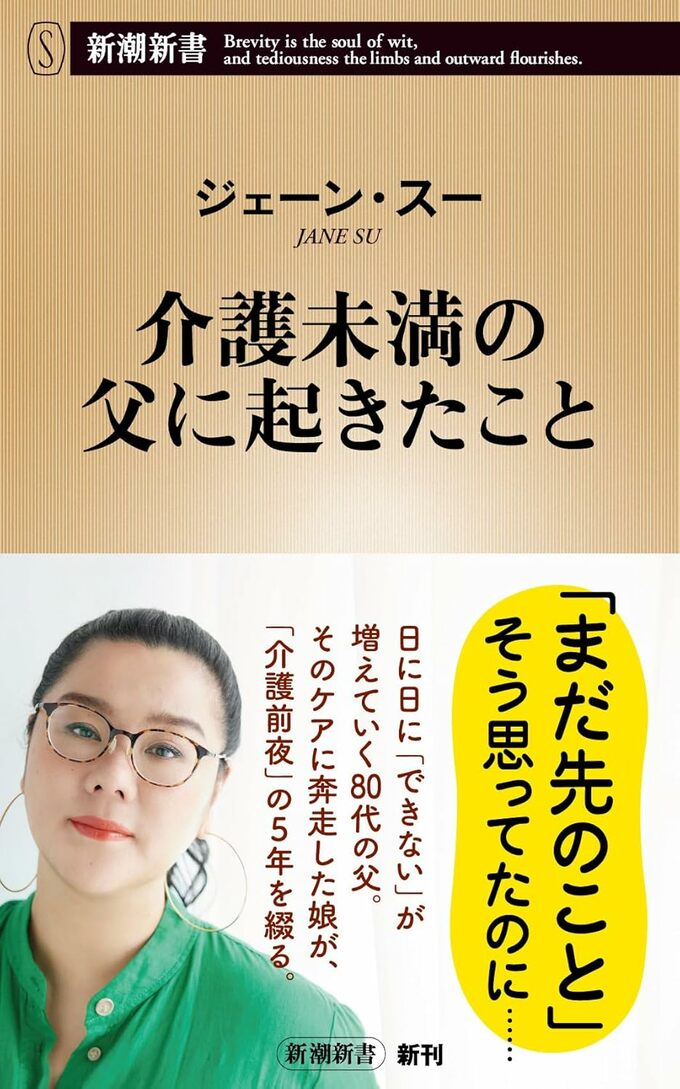

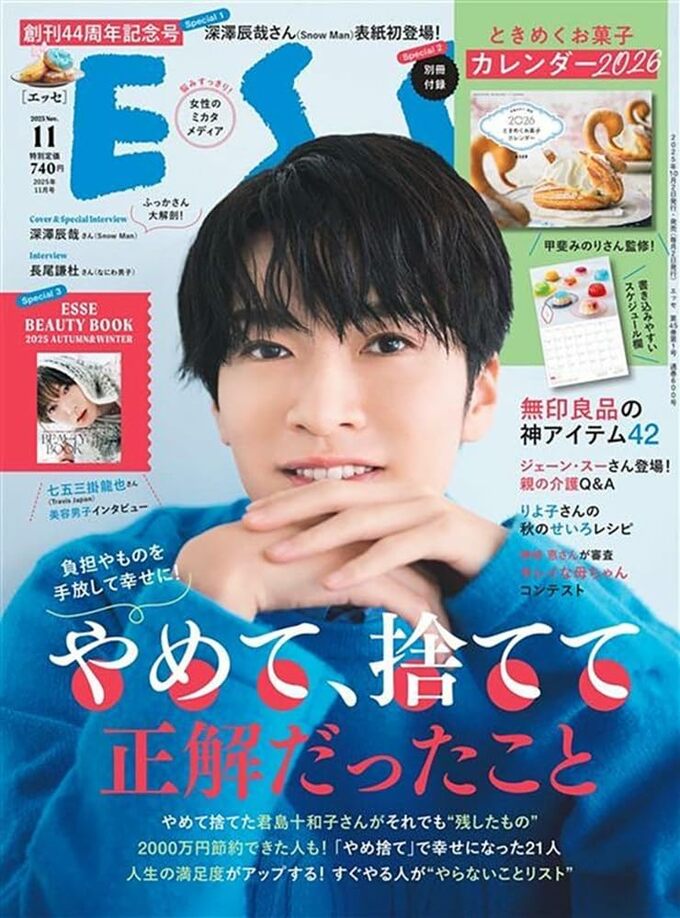

ESSE11月号の特集「『介護未満』の不安をまるごと解消」では、「介護未満」状態の父親をもつジェーン・スーさんと、介護のプロ・川内 潤さんの対談を掲載。介護への備えや心構えについて語っていただきました。その他、介護未満の「基本のキ」やQ&Aものっています。

※この記事は2025年11月号「ESSE」に掲載された内容を再編集しています

ESSE(エッセ)2025年11月号