自分の死後、相続をめぐってトラブルが起こり、家族が対立することは悲しいこと。遺産の額が少なくてもトラブルは起こりえます。相続トラブルを避けるためにも、遺言書を残しておくことが大切です。今回は、相続実務士の曽根恵子氏が、相続トラブルを防ぐための遺言書の書き方を紹介します。

※この記事は『相続法改正対応版 一番かんたんエンディングノート』に掲載された内容を再編集しています

すべての画像を見る(全3枚)遺言書には遺産分配以外のことを書いてもOK

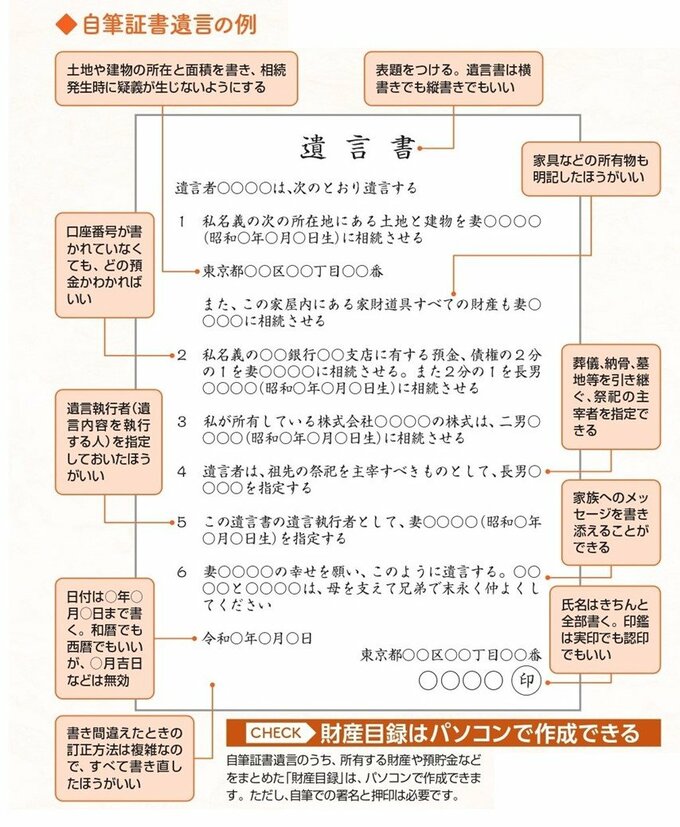

遺産についてだれに、なにを、どのように分配するかを遺言書に記しておけば、原則としてその内容が最優先されます。そのため、遺言書をつくっておけば、自分の意思どおりの遺産分配を実現することができるとともに、相続トラブルを防ぐことが可能です。

また、遺言書には、遺産分配に関することだけでなく、「付言事項」として遺族へのメッセージや葬儀・埋葬の方法などについても記載できます。

付言事項には、法的拘束力はありませんが、自分の意思を遺族に伝えることで、遺言書による相続手続きができ、相続人同士のもめ事の防止にも。

ただし、法律で決められた相続人には、最低限受け取れる財産が決められています。これを「遺留分」といいますが、遺言書で遺産の分配を決める際には、遺留分を侵害しないように気をつけなければなりません。

●遺言書には3種類ある

遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言書です。2人の証人の立ち会いのもとに、法律の専門家である公証人が内容を筆記して作成。法的に効力があることが保証されますが、費用がかかります。

自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で記します。証人も費用もいらないので、だれでも手軽に作成できます。内容を他人に知られることがない点も、自筆証書遺言のメリットといえるでしょう。

ここでは、自筆証書遺言の書き方と、法的に効力をもたせるための注意点を説明していきます。

自筆証書遺言を書くときの「守るべきルール」は?

手軽に準備できる自筆証書遺言ですが、法的に効果をもたせるためには、守らなければならないいくつかのルールがあります。少しでも不備があると無効になってしまうため、以下のルールにしたがって、正しく作成しましょう。

●ルール1:遺言者が直筆で書く

1つめが、全文を遺言者が直筆で書くことです。パソコンやスマートフォンで作成した遺言書は、たとえ自筆の署名があったとしても、法的には無効となります。代筆して作成したものも認められません。

また、遺言者の意思が確認できるものであっても、スマートフォンやICレコーダーなどで記録された動画や音声データも、遺言書とは認められません。必ず自筆の文書として作成しましょう。

●ルール2:自分や家族の氏名は戸籍どおりの表記で書く

2つめが、戸籍どおりの氏名を書くことです。自分の名前はもちろん、家族の名前も戸籍どおりに書いたほうが無難です。

たとえば、日常的に妻のことを「お母さん」と呼んでいたり、子どものことをニックネームで呼んでいたりする場合も、遺言書には「妻〇〇〇〇」「長女〇〇〇〇」と、氏名を書きましょう。

また、作成した日付も正確に書かなければなりません。西暦・和暦は問いませんが、年月日まで書きます。「〇月吉日」や「〇月末日」などはNGです。

●3:署名はフルネームで、押印も必ずする

3つ目が、署名・押印をすることです。社会的には印鑑廃止の流れが進んでいますが、現状では自筆証書遺言に押印は必須です。実印・認印は問いませんが、印影が不明瞭だと認められないこともあるので注意が必要です。

文章の訂正方法にもルールがあります。訂正部分を二重線で消し、印鑑を押さなければなりません。訂正のルールは面倒なので、書き損じた場合は書き直したほうがいいでしょう。

そのほか、ルールとして定められてはいませんが、「あいまいな表現は避けるべき」というのも大事なポイントです。

たとえば、相続財産に家や土地がある場合は、住所や面積を正確に記します。「家」とか「もう一つの建物」といったあいまいな表現では無効とされる可能性があります。

また、相続の形式も、「任せる」「ゆずる」などではなく、「相続させる」と書きましょう。