だれしもきっと、特別な存在の本があるでしょう。子どものころから繰り返し読む本。大切な人から譲り受けた思い出の本。折々に開いては力をもらう本。そういった、特別な一冊を新たな装丁に仕立て直すのが、本間あずささんの空想製本屋の仕事のひとつです。今回は、本間さんの仕立て直しの仕事と、本間さんに教わる「自宅でもできる破れたページの直し方」を紹介します。

すべての画像を見る(全10枚)仕立て直しでもち主と本を「豊かにつなぐ」

「空想製本屋」として仕立て直しや手製本の注文制作を手掛ける、本間あずささん。

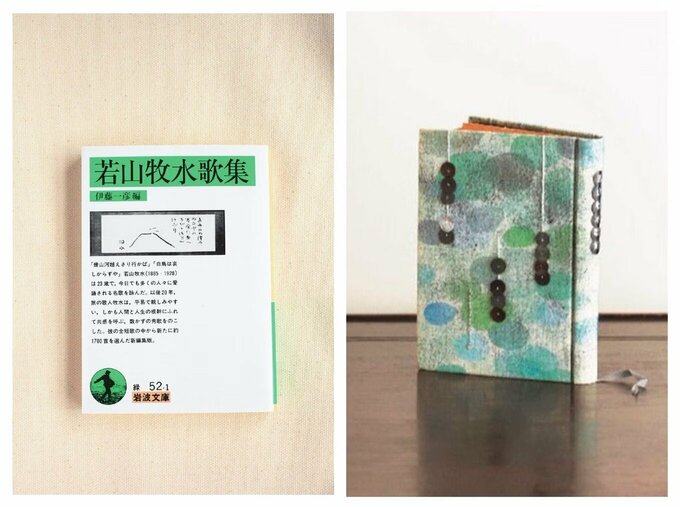

画像1枚目の『若山牧水歌集』(伊藤一彦編 岩波文庫)も、本間さんが仕立て直しを手がけました。

「旅に生きた牧水同様、依頼主は旅が大好きな方。水辺のイメージの表紙を付けたのは、きれいに保存してもらうよりも、旅先に持ち歩き、日々、育てて楽しんでもらいたいという願いからです」(本間さん、以下同)

本間さんはこの仕事を通して「本のもち主に寄り添いたい」と語ります。

「手に持って触れて、ページをめくって、文字を追って…。自分の体に迫ってくるような体験をできるのが、本を読むことだと思うのです。たとえ印刷や装丁が同じでも、だれかがそれを買い求めて大事に読み込めば、その一冊は、その人だけのものになるでしょう。

そんなに大切な存在なのだから、本の仕立ても、その人に寄り添う形であったらいいなあ、と思って。この仕事を通して、もち主と本を豊かにつなぎたいんです」

ヨーロッパでは「仕立て直し」が日常的だった

市販の本を製本屋に仕立てさせる…日本ではなじみのない風習ですが、ヨーロッパでは15世紀半ばに活版印刷が発明されて以来、20世紀半ばまで、ごく日常的に行われていました。

当時はソフトカバーの表紙と本文用紙が仮綴じされて販売されていました。これを製本職人に渡し、好みの装丁をしてもらうのです。革の表紙を付けたり、マーブル紙を貼ってもらったり。自分だけの一冊を手にすることは、どんなにか幸せなことだったでしょう。

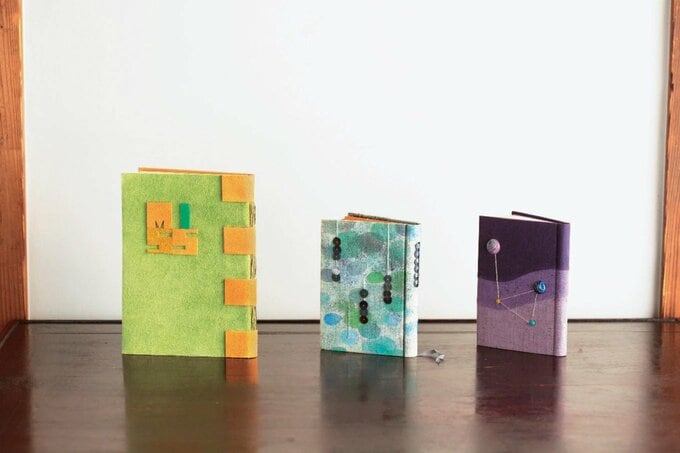

これまで100冊近くが、本間さんの手を借りて仕立てられました。空想製本屋の本棚には、いまも、新たな装いを待つ本が並んでいます。それぞれに合う形が、きっと見つかることでしょう。