気温が変化しやすく、体調のゆらぎや不調を感じやすい時季。そんな今こそ見直したいのが体の「免疫機能」です。今回は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんが、腸内環境に詳しい研究者の野本康二先生に免疫について質問。免疫機能と密接な関係にある「乳酸菌」についても、わかりやすく教えてもらいました。健やかな冬を迎えるためのヒントを一緒に学びましょう!

免疫は「健康」を守るために欠かせないシステム

長谷川あかりさん(以下・長谷川):季節の変わり目によく聞く「免疫」という言葉。実際には、あまりよくわからずに使うことも多いように感じますが、ズバリ野本先生! 「免疫」とはなにを意味するのでしょうか?

野本康二さん(以下・野本先生):感染症などの「疫」を免れるという意味で、「体に異物が入っても、それを自分ではねのけるしくみ」のことを言います。人間には体内に入ってきた異物を排除し、健康を守る「生体防御」のしくみが備わっています。

たとえば、食事を通じて栄養素を体内に摂り入れる際に、有害な異物が混じった場合でも、自然と殺菌しつつ消化するはたらきがある。この生体防御の中でもとくに重要なのが「免疫」です。

長谷川:なるほど! 免疫は、私たちに害をなす病原菌やウイルスなどと戦ってくれる自分の体の「武器」みたいなものなんですね。具体的にはどんな「武器」があるのでしょうか?

野本先生:人の体に備わっている自然免疫細胞のうち、NK(ナチュラルキラー)細胞という細胞は、ウイルス感染細胞やがん細胞を特異的に攻撃し、排除する役割をもっています。このNK細胞のはたらきの強さが維持されていることで、「免疫のはたらきが活性化=病原菌やウイルスへの防御力が強い体」になる、とも考えられるんですね。

●免疫機能は「整える」ことが大切

長谷川:免疫機能は「変化」するとおっしゃっていましたが、どんな状況で変わるのでしょうか?

野本先生:免疫にはNK細胞のような「細胞性免疫」と、体液の中にある抗体が反応して異物を排除する「体液性免疫」などがあります。免疫機能はすべてがバランスよく機能していることが大事です。

偏りがあると、異物を排除する力が弱まって風邪をひきやすくなったり、一方では、異物に対する免疫反応が過剰となり、自己免疫疾患やアレルギーを起こしやすくなったりしてしまうんですね。

長谷川:免疫機能は「高める」よりも「整える」。全体のバランスが取れていることが大切なんですね。

野本先生:そうですね。バランスが乱れる原因としては、不規則な生活リズム、睡眠不足や睡眠の質の低下、喫煙、ストレス、偏った食生活など。栄養素は腸管から吸収されます。腸自体が人の体の免疫器官とも言えるほど、重要な役割を果たしています。つまり、「腸内環境」を整えることが、バランスのよい免疫機能をつくるのにつながっていくんですよ。

腸内環境を整えるカギは「乳酸菌」

長谷川:健康のためには免疫機能のバランスを取ることと、そのためには腸内環境を整えるのが大事なんですね。管理栄養士の私からすると、腸内環境の改善には、五大栄養素を摂るのは基本だと思うのですが、さらに心がけておきたいことはありますか?

野本先生:腸内にはいろいろな細菌や微生物の集まりがあり、その集まりを「腸内フローラ」と呼んでいます。腸内フローラは、9割が大腸の中にいる。これら腸内細菌や微生物は、多様性があるほどいいとされ、食べたものの代謝を助け、酢酸、乳酸といった有機酸を生成し、腸内の環境を弱酸性に整えてくれます。

この腸内細菌の恒常性を保つには、食物繊維や発酵食品が大事です。長谷川さんのレシピを拝見していると、食物繊維や発酵食品をバランスよく取り入れて、腸内フローラが豊かになるものが多いですね!

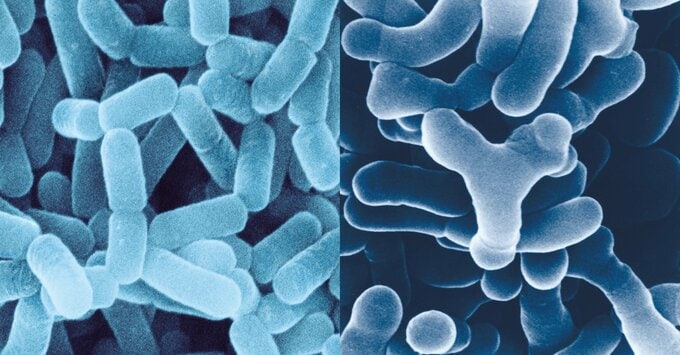

長谷川:レシピを考えるときも、「多様な栄養素をバランスよく」と意識しているので、うれしいです! ちなみに、乳酸菌とビフィズス菌はどちらも腸内環境によさそうなイメージはありますが、どう違うのでしょうか?

●乳酸菌とビフィズス菌はなにが違う?

野本先生:ビフィズス菌は大腸に多く存在し、酢酸をつくって腸内環境を改善する「守り」役の菌。もともと日本人はビフィズス菌を多く持っているといわれています。

一方、摂取した乳酸菌は一般的に小腸下部から大腸にかけてとどまり、免疫細胞を刺激する「攻め」の菌です。腸内における生息菌数は、主要な嫌気性菌に比べて数が少なく、体内に定着しないため、定期的に摂取した方がいい菌。漬物やキムチなどの発酵食品に含まれていますよ。

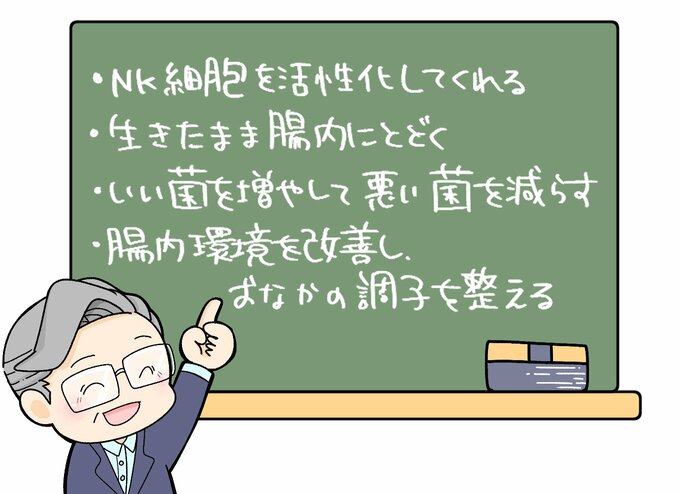

また、乳酸菌とひとことで言っても、その種類は200種類以上。乳酸菌の仲間の中には、選ばれた菌がいて、NK細胞を活性化させるものもある。それが「乳酸菌 シロタ株」です。

長谷川:え! そんな乳酸菌があるんですね。

選ぶなら生きたまま腸にとどく「乳酸菌 シロタ株」

野本先生:シロタ株は胃液や胆汁にも負けず、「生きたまま腸にとどく」のが特徴です。外側が多糖体で覆われており、これが免疫細胞を効果的に刺激するといわれています。

長谷川:腸内環境だけでなく免疫機能も整えてくれるんですね。

野本先生:ほかにも「いい菌を増やして悪い菌を減らす」「腸内環境を改善し、おなかの調子を整える」といった機能がありますよ。

「継続」して摂取することが大切

長谷川:それは体にいいことだらけですね。ちなみに、摂取するときに気をつけるべきことはありますか?

野本先生:シロタ株に限らず、摂取した乳酸菌は数日で体から排出されてしまうので、一時的にたくさん摂るのではなく、「継続的」に摂ることが重要です。毎日摂り、腸内の乳酸菌の量を少しずつ増やしていきましょう! また、乳製品などでシロタ株を摂る際には、糖分などほかの栄養素も一緒に体内に入れることが多いので、必要以上に摂ると過剰摂取になりかねません。

長谷川さんは栄養学の専門家なのでご存知だと思いますが、人の体は急には変わりません。バランスよく、少しずつ環境を変えていくのが、腸内と免疫機能のバランスを整え、結果的には健やかに毎日を過ごすカギになります。

長谷川:本当にそうですね。空気が乾燥してウイルスなどの外敵が体内に入りやすい今の季節だからこそ、シロタ株のような乳酸菌はもちろん、いろいろな栄養素を摂り入れながら、体を整えていくのが大事ですね。

ヤクルトの「健康管理ラボ」で「乳酸菌 シロタ株」についてもっと詳しく

1000円のeギフトカードが50名に当たるアンケート実施中!

現在、「乳酸菌 シロタ株」と「免疫」に関するアンケートを実施中です。期限は11月23日まで。簡単なアンケートで、50名にeギフトカードが当たります。ぜひ、ご応募ください!

問い合わせ先:ヤクルト本社 https://www.yakult.co.jp/