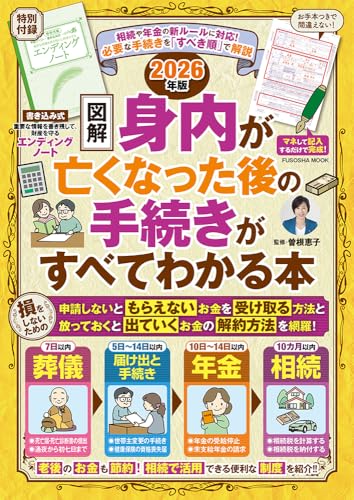

遺族厚生年金をもらえるのはどんな人?

すべての画像を見る(全4枚)故人が厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金(あるいは死亡一時金)とともに「遺族厚生年金」が支給されます。遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って、配偶者と子ども以外でも、18歳までの孫、55歳以上の父母・祖父母も受け取りが可能です。

遺族が子どもがいる妻の場合は、死ぬまで遺族厚生年金を受け取れます。子どもがいなくても、30歳以上であれば同様です。ただし、子どもがいない妻が夫の死亡時に30歳未満だった場合は、支給期間が5年間しかありません。

また、妻については、子どもがいない40歳以上の場合は、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が加算されます。

遺族が夫の場合は、子どもの有無は関係なく遺族厚生年金を受け取れます。ただし、夫の場合は55歳以上という年齢制限があるので注意が必要です。また、55歳以上でも、受け取れるのは60歳になってからになります。

遺族基礎年金をもらえるのは子どもがいることが前提となりますが、遺族厚生年金は子どもがいなくてももらえる場合がある点が違うということです。また、支給対象者の範囲も、遺族厚生年金の方が広くなっています。

なお、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、故人に家計を支えてもらっていたことが大前提です。原則として、受け取る遺族の前年の年収が850万円未満でなければなりません。

故人の公的年金加入歴を確認し、不明点は最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。

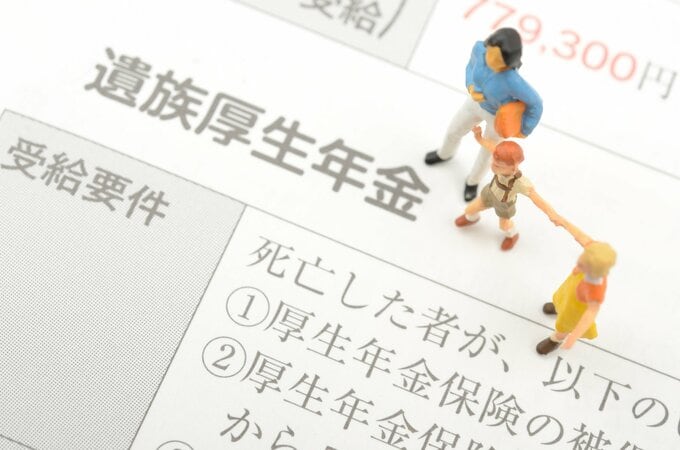

知っておきたい遺族年金の「請求方法」と「支給金額」

遺族年金は、自動的に振り込まれるわけではありません。請求書や必要書類をそろえて、最寄りの年金事務所や市区町村役場に請求したあと、裁定通知書が届き、遺族年金が支給されることになります。振り込みは偶数月の15日です。

次に、支給金額について説明します。

遺族基礎年金は、遺族が配偶者の場合、子どもの数によって支給額が変わります。基本額が年83万1700円で、子どもが1人だと23万9300円が加算。同様に、子どもが2人だと47万8600円、3人だと55万8400円が加算されます。

遺族厚生年金は、故人が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3の額が支給されます。ただし、受け取る人が65歳以上になると、その人が受け取る老齢厚生年金の支給額との調整が行われます。

また、子どもがいない40歳以上の妻がもらえる中高齢寡婦加算は、年額62万3800円です。

遺族年金は受給決定後、生涯にわたって受け取れる人と、そうでない人がいます。状況によって資格が消失することもあるので注意が必要です。

遺族年金の制度は複雑な部分もあります。詳しくは最寄りの年金事務所などに問い合わせましょう。

曽根恵子さんの著書『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』(扶桑社)は現在発売中。遺族年金や相続手続き、葬儀に関する準備など、身内が亡くなったあとに必要な手続きをわかりやすく図解で解説。複雑な手続きがスムーズに進むよう、実践的なアドバイスとともに詳しく紹介されています。