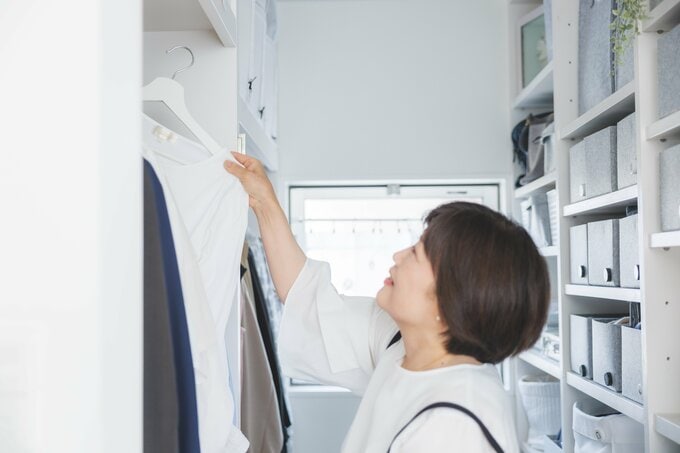

片付けに関する思いこみを手放し、ラクになった事例を紹介します。整理収納コンサルタント・須藤昌子さん(50代)のケースです。ここでは、須藤さんが無理せず片付けを継続できるようになった考え方などを語ります。

すべての画像を見る(全4枚)完璧を求めず、暮らしの変化に合わせて片付け方も変える

私はなにかをするとき、「失敗したくない」「次にまた同じことをやりたくない」という思いから完璧を求めすぎてしまい、片付けの手が止まってしまうことがよくありました。ですがあるとき、それがあまり意味のないことだと気づきました。

きっかけは、実母が腰を痛めてかがむことが難しくなったことでした。今まで「使いやすい」と感じていた収納場所が、「使いにくい」場所に変わってしまったのです。

このできごとによって、完璧を求めて先々のことを考えていても、予測できない環境や体調の変化に合わせて、収納を見直していかなければならないことを実感。そのときの「使いやすさ」に応じて微調整をしたり、よりよい方法を探ってみる方がずっと気楽ですし、有意義だと思うようになりました。

「数を減らすだけ」の片付けはしない

ものが少ない方が、置き場所や置き方に悩むことはなくなり、ラクにはなります。しかし、だからといって数を減らそうと必死になりすぎては、大事なものまで失ってしまうと思うのです。そこで私は、ものの「意味」を考えるようになりました。

旅行の際に買ってきた貝殻。使わないし、他人にとって見たらジャマな存在かも。でも、それがあることで毎日が楽しく過ごせるような、意味のあるものであれば、捨てないという判断ができます。

反対に「なんとなくもっていただけ」のものであれば、捨てる判断も自然にできるのです。

捨てなきゃと考えて、捨てられない自分を責める片付けは辛いものです。そのため、もっとゆったり片付けできたらよいなと思うようになりました。そうして見つけた方法が、「取捨選択の理由をしっかり考える」ことだったのです。