旅の計画を立てたら、まずは「行程表」づくりから

すべての画像を見る(全4枚)行きたい場所や目的が決まったら、行程表をつくりましょう。乗りたい観光列車などがある場合は、少なくとも1か月ちょっと前には計画を立てておいたほうがいいです。なぜならそれらの指定券きっぷの発売が、1か月前の午前10時からだからです。

泊まる場所が決まったら、宿の予約。自分の旅の目的によって、ビジネスホテルにするか、旅館にするのかも決めます。もし宿そのものが目的の1つだったら、まずいちばんに希望日の宿の予約をします。

そしてそれぞれの目的地をつなげていきます。鉄道を中心とした交通機関や徒歩で、実際にどういう順番で行動するか、また、時間は何時にするかを決めていくのです。

まずはメインの列車の時刻を調べます。たとえば観光列車に乗る予定だったら、観光列車が出発する時間までに、そこに到着する列車の時刻を調べます。そこから逆算していって、新幹線の時間や、地元の駅の出発時間などを決めていきます。

●乗り換えが多い場合、「時刻表」があると役立つ

目的地までそんなに乗り換えのない旅であれば、スマホの乗り換えアプリで調べるのもあり。ただ、アプリだと乗り換え時間に余裕がありません。

もし乗り換えの間に駅弁を買いたいとか、お手洗いに行く可能性があるのなら、その時間の余裕をもって考えないとなりません。

こういうときに、時刻表が役に立ちます。乗り換えアプリだと、乗り換え時間に余裕をもたせたいときは1つ1つ調べ直さないとなりませんが、時刻表だと列車の1日の時刻が一覧で掲載されているので、1本後、2本後が何時なのかがすぐにわかるのです。

ちなみに私の場合、旅先に「小さい時刻表」を持って行くこともありましたが、最近は大判の時刻表を、使うところだけ切り取ってクリアファイルに入れ持ち歩いています。その際は、巻頭の地図も切り取って持っていくのを忘れずに。もし時刻表を持って行かなかったとしても、地図はあったほうが便利です。

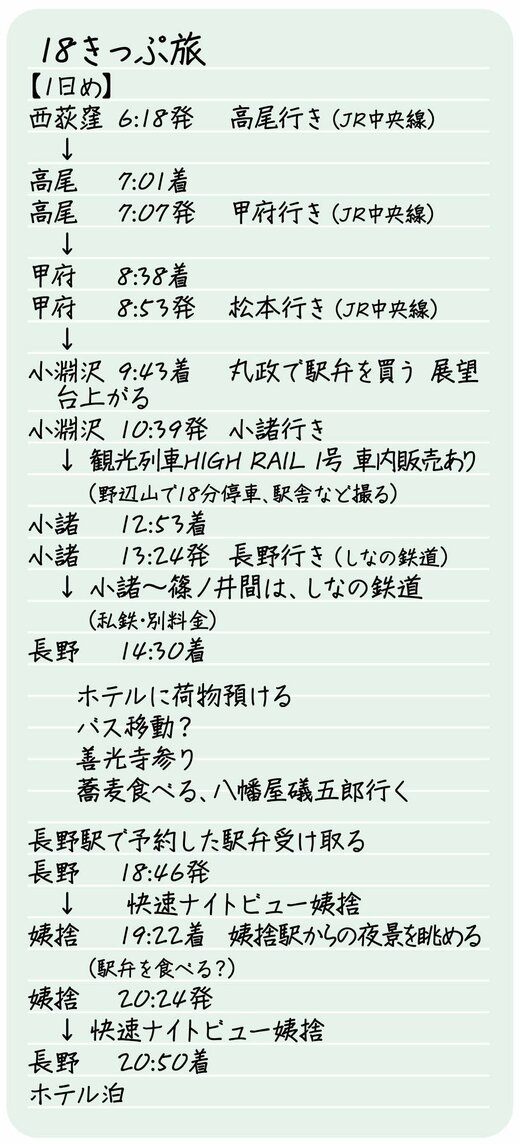

●行程表には自分が乗る「列車名」と「どこ行き」かも必ず書く

列車の時刻を調べたら、それらをすべてメモして行きます。列車の「出発時刻」と「到着時刻」以外にも、「列車名」と、「どこ行き」なのかも書いておきます。知らない土地では、「◯◯行きの列車が参ります」というアナウンスを聞いても、果たしてそれが自分の行きたい駅に向かうものかどうか、わからないからです。

私も今までに何回か、これを書き留めておくのを忘れて、反対方向の列車に乗ってしまったことがあります。

●駅弁情報や行きたい場所の営業日は事前に確認

行程と時間が決まったら、駅弁などの予約をします。駅弁屋さんのHPに「◯日前までにご予約ください」と書いてあることも。行程表にも、駅弁名と金額、念のため駅弁屋さんの連絡先もメモしておきます。列車まで届けてくれる駅弁屋さんの場合は、列車名や到着時間がわからないと予約ができません。

このほか、予約なしで行ける場所も、その日営業しているかどうか確かめるに越したことはありません。私は行きたかった日帰り温泉の臨時休業日に当たってしまい、がっかりしたことがあります。

行程表が完成したら、プリントアウトして旅に持って行きます。ちょこちょこ取り出すことが多いので、手元に持っておきましょう。もちろんスマホにも同じものは入れておくと安心です。

※ この記事は『食べて飲んで ひとりで楽しむ鉄道旅』(玄光社刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。