片づけたいと思ったとき、SNSにはさまざまな収納方法があって悩んでしまうことも。元小学校の先生で整理収納アドバイザーのかおるこさんは、元汚部屋の出身。自身の体験をもとに「人によってベストな収納が違う」と気がついたそう。そんなかおるこさんに、だれでもできる収納の考え方と4つの基本テクニックをお聞きしました。

※ この記事は『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業 』(サンクチュアリ出版刊)に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています

すべての画像を見る(全10枚)収納は「使う人に合った」ベストな方法を

SNSにはおしゃれな収納写真や動画があふれています。「#収納アイデア」「#収納術」などのハッシュタグを見れば、見た目もすっきり、アイデアが豊富な収納テクニックがたくさん紹介されていますよね。

片づけを始めたばかりの頃の私は、そうしたSNSの投稿を見て、「うちもこんな収納にしたい!」とすぐにマネしていました。

たとえば、冷蔵庫横にはりつけられるマグネットつきストッカーを使ったレジ袋収納。上から袋を入れて、下から1枚ずつとり出せる便利アイテム。「これはすごい!」と感激し、すぐに同じものを購入。しかし、私にはレジ袋を毎回きれいに畳む作業がどうしても面倒で、すぐに使わなくなってしまいました…。今では、レジ袋をざっくりとファイルボックスに放り込む収納に落ち着いています。

この経験から気づいたのは、どんなに見た目や機能性がよくても、「自分が使いやすいか」がいちばん大事だということ。SNSで紹介されている収納術が、必ずしも自分に合うとは限りません。白くて中が見えない収納ボックスがすっきりして好きな人もいれば、中身が見える透明ボックスのほうが管理しやすいという人もいます。

子どものオモチャだって、色や種類ごとに細かく分けて収納するより、年齢や性格によっては“ざっくり収納” の方がうまくいくこともあります。

収納で大切なのは、「人によって合う方法が違う」ということ。片づけ本に「こう収納するといい」と書いてあっても、自分がしっくりこないなら、変えてしまっていいのです。使う人の性格や生活スタイルに合った収納が、本当の意味で“使いやすい収納” になります。

収納の基本を知ったうえで、自分にフィットする形にアレンジしていく。そうすることで、無理なく続けられる快適な暮らしにつながりますよ。

収納をもっと使いやすくするための基本テクニック

収納をもっと使いやすくするための基本テクニックは、次の4つ。

「(1)仕きる」「(2)立てる」「(3)浮かせる」「(4)重ねる」です。

どれも特別な技ではなく、ちょっとした工夫で取り入れられるものばかり。場面に合わせて使っていけば、ぐっと使いやすい収納になりますよ。

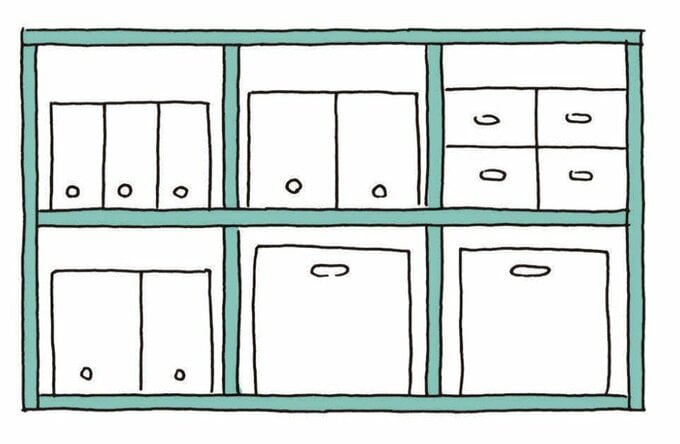

●1:仕きる/仕きりケースやコの字ラックで取り出しやすく

まずは「(1)仕きる」。収納スペースを仕きることで、ものが混ざらず整い、使いやすさがアップします。たとえば、引き出しの中に小物がゴチャッと入っている場合、仕きりケースを使えば、体温計・爪切り・ハサミなどを分けて収納できて、探しやすくなります。

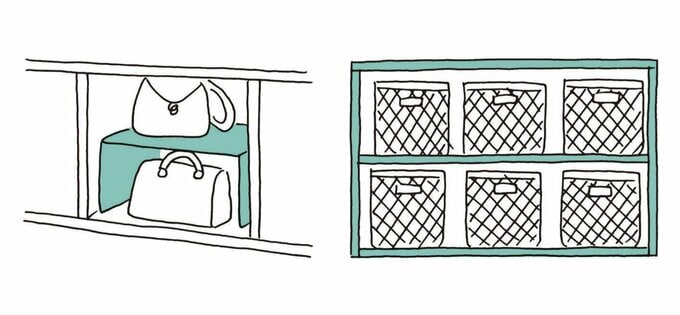

また、棚の上の空間があいているとき、「コの字ラック」を使えば、バッグなどを2か所に置けるようになり、収納量を増やすこともできます。食器などの重なっていて下のものが取り出しにくいアイテムも、上下に分ければ出し入れがしやすくなります。

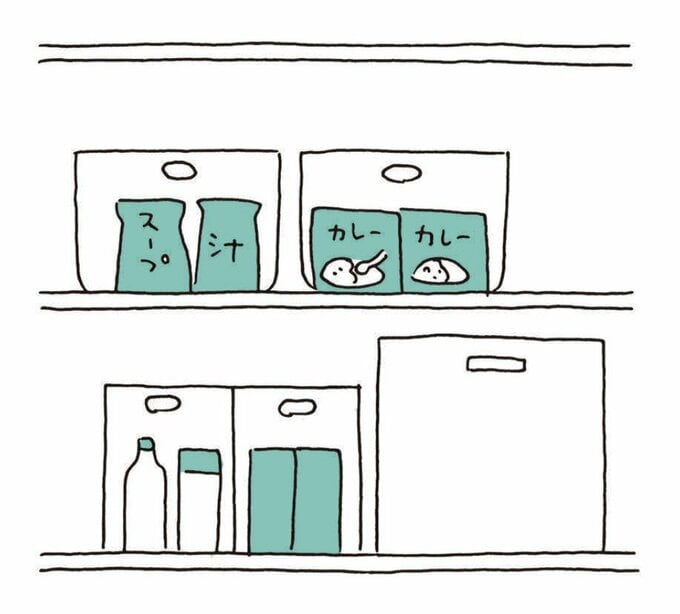

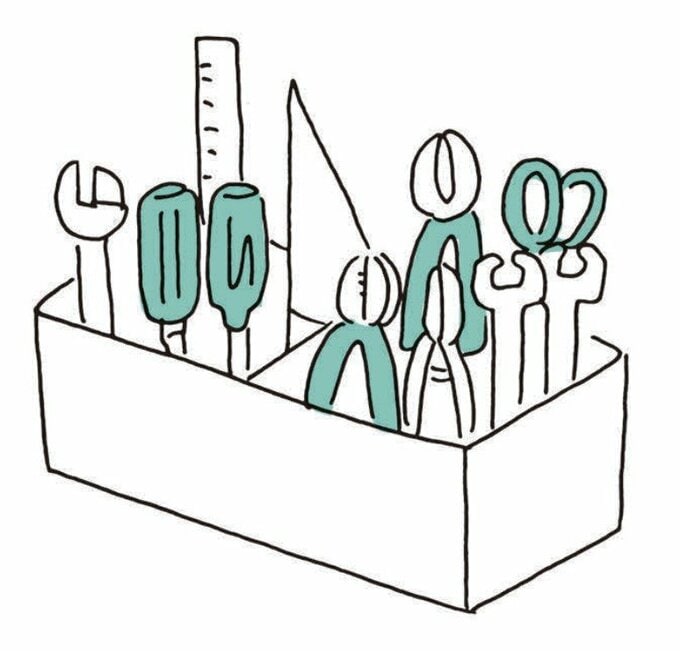

●2:立てる/一目で見渡せて、使いたいものがすぐ見つかる

次に「(2)立てる」。ものを立てて収納することで、どこになにがあるかが一目で分かり、取り出しやすくなります。

たとえば、ドライバーやペンチなどの工具類を重ねて収納していると、探すのに時間がかかりがち。でも、工具スタンドなどに立てて収納することで、どこにあるのかが分かりやすく、パッと手に取れるようになります。また、衣類や食器などは、立てることで上の空間も活かせるため、収納スペースをより有効に使えるというメリットも。

自立しにくいアイテムの場合は、ブックエンドやファイルボックスなどを活用すればOK。ものが倒れることなく、すっきりとした収納を保てます。