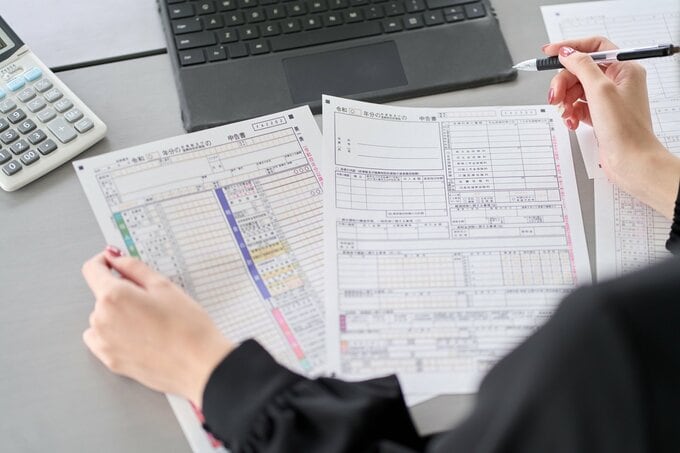

年末が近づくと、いよいよ確定申告の時期。確定申告は税金を納めるために大切な作業ですが、税金は少しでも安く抑えたいものです。そこで、今回は知っておくと税金面で得するポイントについて、『年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』(扶桑社刊)を監修した税理士の磯浩之さんに教えてもらいました。

※ この記事は『知らないと損をする! 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』(扶桑社刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。

すべての画像を見る(全4枚)税金を安く抑えることができる「控除制度」

確定申告にはさまざまな控除制度が用意されていて、これを利用すれば税金を安く抑えることができます。

一方、控除制度は国が勝手に行ってくれるわけではありません。自分で申告しないと適用されないので、知っておかないと思わぬ損をしてしまうことになります。

ただし、だれもが制度を利用できるわけではありません。利用できるのは、該当する人だけです。なので、どのような控除があるのかを知っておくことが重要なのです。

1:年間10万円以上なら対象となる「医療費控除」

最初に紹介するのが「医療費控除」です。自分や家族が、病気やケガで医療費を支払った場合に受けられる控除です。

控除を受けられるのは、「その年の1月1日から12月31日までに支払った世帯の医療費が10万円を超える場合」です(総所得金額等が200万円未満の場合は、「医療費が総所得金額等の5%を超えているとき)。

このとき、通院のために利用した電車やバスなどの交通費も控除の対象になるので、忘れずに合算しましょう。

●医療費控除の対象にならないもの

ただし、予防や美容などのための医療費は対象外です。予防接種や人間ドック、疲労回復のためのマッサージなどで病院に通っても、それらは医療費控除には含まれないので注意が必要です。

年間の医療費が20万円だとしたら、医療費控除額は10万円になります。還付金は「医療費控除額×所得税率」で計算されます。医療費控除額が10万円、課税所得額が380万円(所得税率は20%です)としたら、「10万円×20%=2万円」が還付されます。

医療費控除は年末調整には対応していないので、会社員やアルバイトなどの給与所得者も、医療費控除を受けたい場合は確定申告をしなければなりません。