テレビなどで聞きなれないキーワードに遭遇し、子どもから「これはどういう意味?」と質問されたとき。親としては正しい知識を教えてあげたいところですが、日々の家事や仕事に忙しく、知識を正しくアップデートする暇がないのも実情でしょう。たとえば、話題のキーワードのひとつ・半導体。「現代の石油」と呼ばれるものの、なぜこれほどまでに需要が高まっているのかを上手に答えられない人も多いはず。そこで、子どもから大人まで知っておきたい半導体の基礎知識について、現役外交官である島根玲子さんにわかりやすく解説してもらいました。

すべての画像を見る(全3枚)「ナノ」という単位とはなにか?

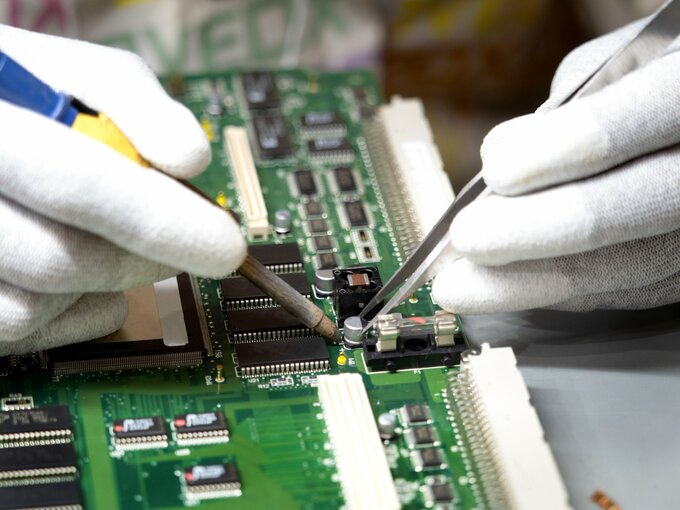

そもそも「最先端の」半導体ってどんなものなのでしょうか。

半導体の精密度を表す単位を「ナノ」といい、数字が小さければ小さいほど最先端だということを表します。つまり、7ナノよりも5ナノ、5ナノよりも3ナノのほうが最先端だということになります。

半導体には、たくさんの回路がきざまれていて、ナノとはこの回路の大きさを表します。回路が小さければ小さいほどたくさんの回路をきざむことができ、よりたくさんの回路をきざむことができれば、より複雑な情報を処理できるようになります。

また、このナノが小さければ小さいほど、スマホのバッテリー消費も少なく、長い時間スマホを使えることになります。たしかに、スマホも昔に比べればずいぶんバッテリーがもつようになりましたよね。

ちなみに1ナノメートル(nm)は1ミリの100万分の1という気の遠くなるような単位です。花粉は3万ナノ、顕微鏡で見る細胞は1000ナノ、ウイルスは100ナノですので、1ナノメートルなんてほとんど想像できないサイズですが、わたしたちの持っている電化製品はこのナノメートルの世界に支えられているということになります。

そしてこの「ナノ」をめぐる技術は日々進化していて、そのトップを独走するのがほかでもない、台湾のTSMCです。

TSMCは現在、3ナノまでの半導体をつくることができます。さらには、次世代に向けて、1ナノ台の生産も視野に入れています。このように、台湾は半導体業界の最先端を行く場所であり、その意味では、台湾は半導体の宝島というべき場所なのです。

ジャパンアズナンバーワン・日の丸半導体

現在の半導体産業の中心は台湾、アメリカ、そして韓国ですが、つい30年ほど前までは、日本は半導体業界において世界のトップを走っていました。日本の製造業は「ジャパンアズナンバーワン」、半導体も「日の丸半導体」と呼ばれ、世界の最先端を独走していました。

1990年ごろまでは、ソニー、東芝、NECなどの名だたる日本の会社が世界の半導体をリードしていたのに、日本の半導体は急速に衰えていきます。いったいなぜでしょう。

日本の半導体は、品質にこだわりすぎて、価格競争に負けてしまったのです。高品質にこだわり価格を安くできずにいた結果、価格の低い外国に負けてしまいました。品質にこだわるのはなんら悪いことでもない気がしますが、半導体は人々の生活に欠かせないものだからこそ、あまりにも高いと手が届かなくなります。

半導体を使った製品が日常にあふれるにつれて、「日本の半導体はとても品質がいいけど、こんなに高いと気軽に使えないから、もう少し品質が落ちてもいいから安いものを使いたいな」というニーズが現れてきます。

ここで日本が少し品質を落とした安いものを製造できればよかったのですが、なかなかそこは日本のプライドが許しません。品質はいいが価格も高い半導体を製造し続けた結果、日本は世界における価格競争に負けてしまったのです。