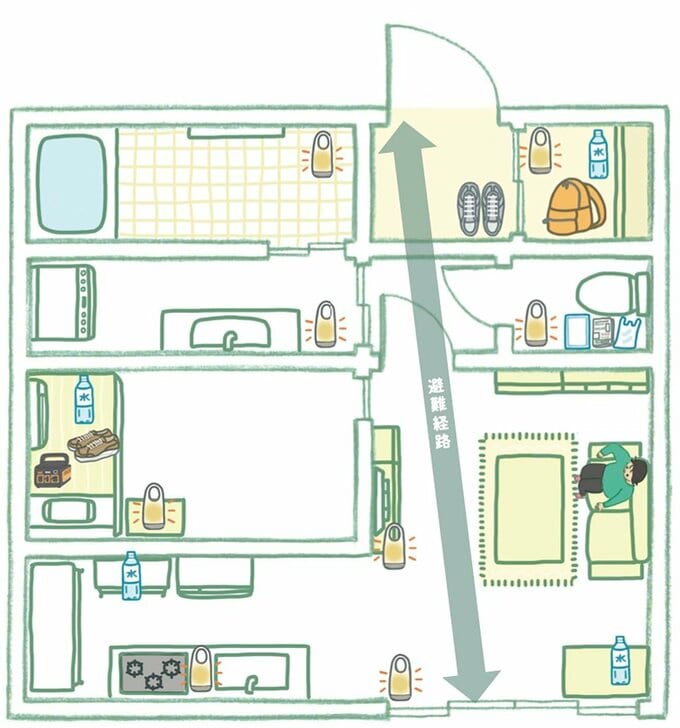

災害に強い家づくり。家全体を俯瞰してみると、ポイントは家具や備蓄品の「配置」でした。今回は、国際災害レスキューナースの辻直美さんに、「逃げやすさ」と「備えやすさ」が考え抜かれたご自宅をご紹介してもらいます。避難経路を確保して、生存確率を少しでも上げるために、できることとはなんでしょうか。

すべての画像を見る(全4枚)家全体が備蓄庫。水と明かりは分散収納を

「家具のレイアウトとものの配置は、入居時、かなり入念に考えました」と辻さん。第1避難口であり防災リュックが置いてある玄関と、第2避難口となるベランダをつなぐ避難経路は、スペースに余裕をもって確保。

万が一、家具が倒れたとしても避難路をふさがない配置にし、寝室のベッドも建物の構造を考慮して、より危険が少ない配置にしたそう。

そして、防災備蓄品は、家全体を備蓄庫と考えて分散収納。

「分散すると収納力が上がりますし、リスクヘッジにもなる」とのこと。「どこの部屋で被災しても、どこかの部屋が壊滅してもなんとかなる」ようにしているそうで、とくに、命と安全をつなぐ水と明かりは家じゅうのあちこちに置かれているのが印象的です。

「明かりは普段から使っているので、非常用という意識はありません。防災を“日常”として考えると、無理なく備えられますよ」(辻さん)

●水は各部屋にさりげなく分散収納

辻家では備蓄の水は、キッチンとリビングと寝室、シュークローゼットの4か所に分けて収納。「1か所に集約して収納するとすっきりまとまりますが、そのスペースが壊滅したら、せっかくの備えが無になってしまう」。

水はどこにいても取り出せるようにしておくのがポイント。