旬の素材を使った毎日の料理や、おいしい食べ方をつぶやく人気ツイッターアカウント、きょうの140字ごはん(

@140words_recipe)。

アカウントを運営する寿木(すずき)けいさんに、大人になってから学んだ料理のこと、それをとおして気づく暮らしへの眼差しをつづってもらいます。

レモンの木を手放して、都会へと移って

結婚してすぐに移り住んだ横浜の家にはレモンの木があった。家を建てた記念に夫が植えた木で、何年かたってようやく実をつけ始めた。

そんなレモンを惜しみながらも、通勤に便利な都心に引っ越そうと言ってきかなかったのは私で、夫はレモンだけでなく、快適なガレージライフや、もっと大きななにかを手放した。私は夫の喪失を見て見ぬふりをし、粛々と不動産売却と引っ越しを進めた。2014年の冬のことだ。

すべては、“子どもを育てながら編集者としてバリバリ働く私”を強化するためだった。

●2017年冬、“ダメ女教室”本との出合い

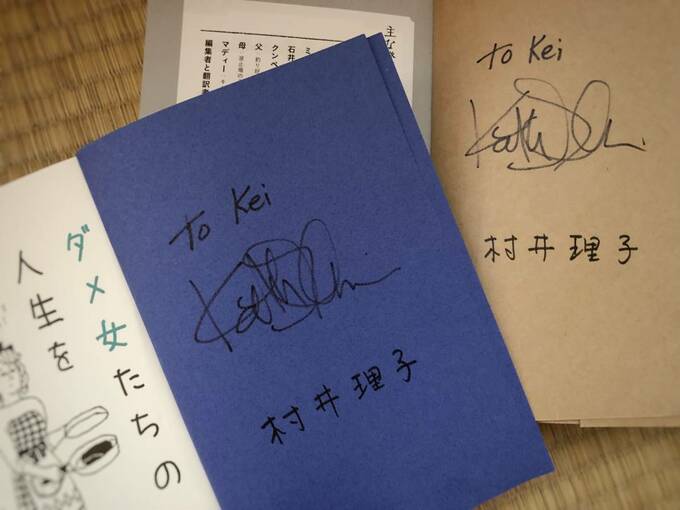

キャスリーン・フリンの名前を知ったのは2017年の冬、2人目の育休から仕事に復帰して少したった頃。普段本を読まない友達と、普段料理をしない友達がSNSに「読了」と書いてアップしていたのが、キャスリーンの著書

『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』(きこ書房・村井理子訳)だった。騒がしいタイトルだと思いつつ、私にも必要な本だと直観した。

この本はライター&ジャーナリストであるキャスリーンがアメリカの“ダメ女”たち10人のキッチンに入り、悩みを分かち合い、励まし、パリの名門料理学校であるル・コルドン・ブルー仕込みの調理技術と知識を教えていくという、ドキュメンタリーの手法を取っている。

他者の住まいに入る点ではこんまりこと近藤麻里恵氏と同じだが、ZEN(禅)ではなく最終的には刃物で食材を、そして人生を切り拓いていく実践を授けるのがキャスリーンのもち味。料理によって自分も救われたという彼女の実体験が「人生は完璧ではない。だからおもしい」というテーマソングとなり、常に行間に流れている。キャスリーンはこの本でASJA(American Society of Journalists and Authors)のベスト・ノンフィクション賞を受賞している。

●キャスリーンこそ、挫折を経験したダメ女だった

キャスリーンについてもっと知りたくなった私は、彼女のデビュー作

『36歳、名門料理学校に飛び込む! -リストラされた彼女の決断』(柏書房・野沢佳織訳)をさかのぼって読んだ。そこでキャスリーンこそが「完璧ではない」ダメ女だったことを知る。

大手IT企業のマイクロソフトで働いていたキャスリーンは36歳のある日、リストラにあってしまう。再就職に奔走するかと思いきや、(当時は恋人、現在は夫である)マイクさんの助言もあり、昔から夢見ていたル・コルドン・ブルーに入学する。

アメリカから引っ越し、世界一の料理学校での濃密な日々に突入していく姿を書いたルポだが、私はノンフィクションのラブストーリーとして楽しんだ。パリの街の描写は美しく、そこに集う人々には躍動感がある。ラブストーリーの間にル・コルドン・ブルーで習得する高カロリーな超絶美食が登場するが、大変そうな修業のほうに目がいき、まったくおいしそうに見えないのもおもしろい。

「伝える必要がある」という確信があったからこそ、当時まだ無名だったキャスリーンはこの大作を書けたのだろう。キャスリーンは料理(と食べること)という普遍的な切り札を通し、人生のままならなさや希望への糸口を、遠くへ飛ばすように軽やかに書く。その姿は私の憧れでもある。

●初の日本向け書きおろしは、魚が主役

“ダメ女教室”のあのキャスリーン・フリンが日本向けに本を書きおろしているという情報がSNSで流れてきたのは、2019年に入ってすぐのこと。

タイトルは

『サカナ・レッスン 美味しい日本で寿司に死す』(CCCメディアハウス・村井理子訳)。

ダメ女本と同じく、訳者は村井理子さん。日本での出版のためにキャスリーンと編集者と訳者の3人からなるチームが結成された、珍しいパターンの本だ。しかもテーマは魚。日本の食卓から消えつつあると言われ、家庭料理のなかでも苦手意識をもつ人が多いワースト食材の魚。日本の魚を一体どうしてくれようというのか、キャスリーン。

●築地の競りを見学した最後の外国人

物語はシアトルにあるアマゾン本社でのできごとに端を発する。チームでミールキットの開発を手がけていた際、デキる同僚が告白した「魚を料理するのが怖いの」のひと言にひっかかりを感じたキャスリーン。この「待って、なんで?」こそが彼女に物語を書かせる原動力である。

本編は移転直前の築地での光景に始まり、案内人である築地のレジェンド・石井氏との出会い、東京すしアカデミーでの修業、日本人男性クンペイさん宅での魚づくしディナーへと進み、ラストはキャスリーンと両親の間に横たわるある喪失の章(波止場の家をめぐる物語)へと一気に駆け抜ける。

文中、キャスリーンは相変わらずチャレンジ精神に溢れユーモアがあったけれど、それと同じくらい、迷ったりもじもじしている泣き虫だった。全然完璧じゃない。隣にはいつも優しく頼もしい夫のマイクさんが伴走する。

大仰な締めくくりや人生訓も提示されないまま、波紋のように静かにサカナ・レッスンは幕を閉じる。「自分のなかの恐れとどう向き合うか」に対する答えを、彼女はきっとまだ探し続けているはずだ。

●実際のキャスリーンも泣き虫だった

CCCメディアハウスの編集者のはからいで、7月の来日イベントでキャスリーンに会うことができた。

大柄なマイクさんに寄り添って立つ、小柄なキャスリーン。集まったファンを前にしたあいさつで感極まって泣き出したキャスリーン。私は田舎育ちでかなり人見知りなこともあり、本当に好きな人にはあまり近寄れない。遠くから眺めるだけ。でも、それでいい。たくさんおしゃべりをして秘話や個人情報を聞き出すより、やっぱり次の本で彼女にしっかり会いたい。

冒頭に書いた横浜のレモンの話には続きがある。家を買ってくれた若い夫婦からある日届いた便りに、こうあった。

「うちの腕白三兄弟がレモンの木をすっかり気に入って、ござを敷いて昼寝をしています」と。

一度だけ会った3人の男の子たちの、日焼けした伸びやかな脚が鮮やかによみがえった。少年も木も、どんなにか大きくなったろう。家を手放したことは喪失ではなく、だれかの新たな始まりだったのだ。私は自分を責めていた気持ちを改めてちゃんと畳んで、解き放った。

【今月のひと皿】

≪生ハーブをあしらったフィッシュパテ≫

『サカナ・レッスン 美味しい日本で寿司に死す』の巻末には、「こわくないサカナ・レシピ」と題したキャスリーンのオリジナルレシピが紹介されている。

そのなかの1品。

北海道産の生真ダラに薄く塩をして20分おく。キャスリーンいわく、切り身に塩を振る習慣は日本独自のものだそう。

タラを蒸して、たっぷりのレモンとショウガ、パン粉、ワサビを加えて練って丸め、再びパン粉をまぶして魚焼きグリルで焼いた。キャスリーンおすすめのアンチョビバターをのせ、最後にディルを散らす。レシピは発案者の大切な一部。だからこそ敬意を表し丁寧につくってみた。ワサビの風味とディルのさわやかな香りが鼻を抜ける。「お魚のケーキ!」と子どもも喜んでいた。

ひとつ残ったパテ。私らしいのはやっぱり和食器。

レモンを添えて、うつわ作家・吉田崇昭さんの膾(なます)皿にのせてみました。

【寿木けい(すずきけい)】

富山県出身。ファッション誌の編集者を経て、食を主戦場とする会社に転職。著書『わたしのごちそう365-レシピとよぶほどのものでもない』(セブン&アイ出版)。2019年秋に2冊目の料理本を、2020年には書き下ろしエッセイを出版予定。趣味は読書。好物はカキとギムレット。 ツイッター:https://twitter.com/140words_recipe ブログ:http://keisuzuki.goat.me/