片付けサービスは予約開始1分で満席、これまで3400人もの家を片付けた、おうち片付け専門家の香村薫さん。そんな香村さんが普段は有料で提供している「書き出す片づけ」は、片付けが苦手、リバウンドを繰り返す、忙しい…そんな人にこそぴったりのメソッドです。必要なものはなんとペンとノートのみ! 今回のメソッドは「キッチン」の片付けをご紹介します。

すべての画像を見る(全6枚)キッチンは「献立」を活用して使いやすい空間を

さまざまな種類のものが混在しているのが、キッチンのやっかいなところ。手をつけたものの、途中でいやになって中断されることも多いこの場所は、「食品」、「調理器具」、「食器」とアイテムごとに分け、少しずつ片付けを進めていきましょう。

食品は防災用品としての側面もあるので、備蓄を意識しながら、減らすだけでなく増やす方向でもとらえていくのが、書き出す片付けの特徴です。

また、調理器具や食器は、言ってみれば“どれも使えるもの”。だからこそ、「献立から考える」という、ちょっとユニークな方法で本当に必要なものを探っていきます。

毎日使うキッチンがすっきりすれば、家全体の雰囲気も一気に軽やかになりますよ。

<ステップ1>ゴールを決める

ストレスなく料理をするために、必要なものや仕組みを改めて考えてみましょう。「食品」、「調理器具」、「食器」とアイテムごとに分けてご紹介します。

●<食品>1:写真を撮る

キッチンのさまざまなところに分散しがちな食品。扉や引き出し内など、すべてを撮影しましょう。

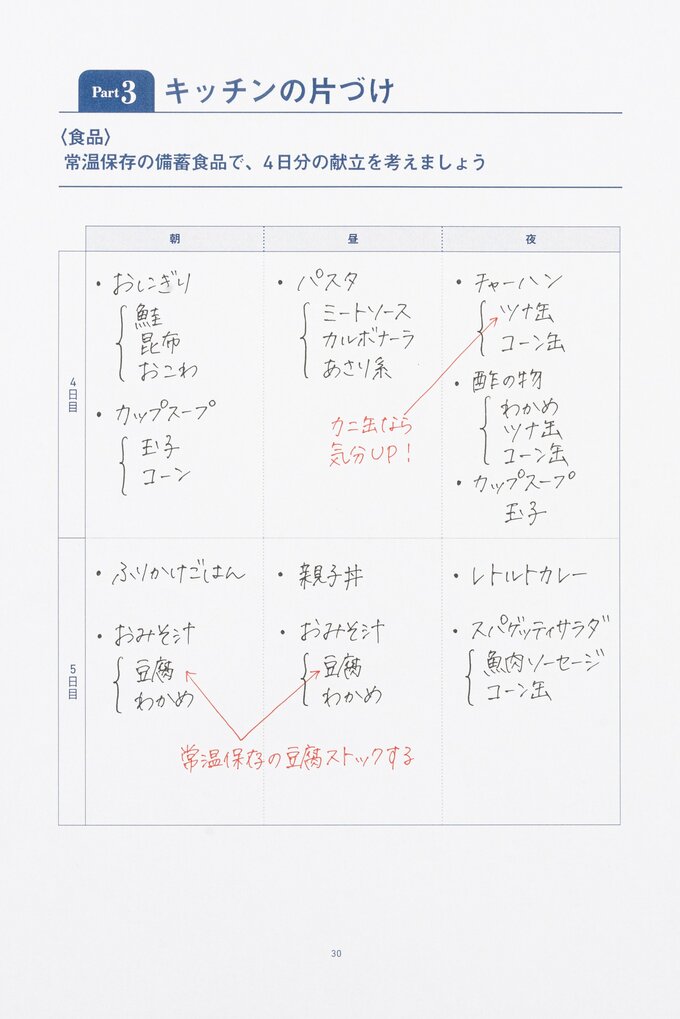

●<食品>2:常温保存の備蓄食品で4日分の献立を考える

食品ストックは災害時の備蓄も兼ねて考えます。最初の3日間は冷蔵庫内の食材でしのげますが、4日目以降は常温の備蓄品を使う必要があります。最低でも1週間分備えるため、後半4日分の献立を考えてストックの適正量を把握しましょう。

<ポイント:青汁やグラノーラを用意しておくとよし>

たりないものは追加で補充。おすすめは青汁やグラノーラ。被災時にたりなくなる栄養素のビタミンと食物繊維を豊富に含んでいます。

●<調理器具>1:写真を撮る

食品と同様に、調理器具も写真を撮り、もちものを把握しましょう。普段使わないものも忘れずに。

●<調理器具>2:先週の献立を書き出す

もっているものを確認したら、先週の平日3日分・休日1日分の献立を書き出します。そのときに使った調理器具もあわせて書いてチェックを。意外と、同じものばかり使っているかも?

●<調理器具>3:理想の献立を書き出す

「本当はこの料理をつくりたい」という献立を、平日1日分・休日1日分書き出します。その際に必要な調理器具もあわせてイメージ。ここでも登場しないものは、見直し対象にしましょう。

●<食器>1:写真を撮る

普段用、来客用の食器をどちらも写真で確認してみて。カトラリー類もあわせてチェックしましょう。

●<食器>2:来客用食器を見直す

写真から、来客用の食器の数と種類を確認。続けて、無理なくもてなせる最大人数を考えます。「どんな料理を出すか」まで想像すると、もつべき食器の種類や適正数が明確になります。

●<食器>3:普段使いの食器を見直し、必要なものを見きわめる

調理器具のパートで考えた献立で、使った食器をイメージ。その後、気づいたことを書き出しましょう。「汁気のある煮物を入れる深い器がない」など、買いたすべきものも見えてきます。

<ステップ2>配置図を描き片付ける

食品、調理器具、食器…ものがあふれるキッチンの配置図は、ひと工夫が重要です。

●1:キッチン内の配置図を描く

おすすめの順番は、ステップ1同様、食品→調理器具→食器。それぞれをできるだけひとまとめにできるよう、配置を考えましょう。項目ごとに色分けして描くと、イメージしやすいです。

●2:すべて取り出し配置図のとおりに収納する

「よく使うものは出しやすく、しまいやすい場所に」のゴールデンゾーンの法則を意識して。納得できる配置図ができたら、そのとおりに収納しましょう。