片付けサービスは予約開始1分で満席、これまで3400人もの家を片付けた、おうち片付け専門家の香村薫さん。そんな香村さんが普段は有料で提供している「書き出す片づけ」は、片付けが苦手、リバウンドを繰り返す、忙しい…そんな人にこそぴったりのメソッドです。必要なものはなんとペンとノートのみ! 今回のメソッドは「洗面所」の片付けをご紹介します。

すべての画像を見る(全7枚)家族が使う場所は皆が使いやすい収納を意識

家族が必ず使う場所、それが洗面所。使う時間が重なることも多く、片付けたいのに人がいる…と、あと回しになりがちです。

また、キッチンと同様に、複数のジャンルのものが混在していることも乱れる原因のひとつ。狭い場所ながら、使う人やものの種類が多いことが、洗面所の片付けが中級レベルといえる理由です。

まずは、困りごとを家族にヒアリング。その後、身だしなみを整えるアイテム、洗濯用品、掃除用品などジャンルごとに書き出し、使用頻度などで残すものや配置場所を決めましょう。

基本的には用途別に収納しますが、場合によっては“人別”に場所を決めるのもあり。それぞれに片付けを任せると、ラクしてすっきり片付けられますよ。

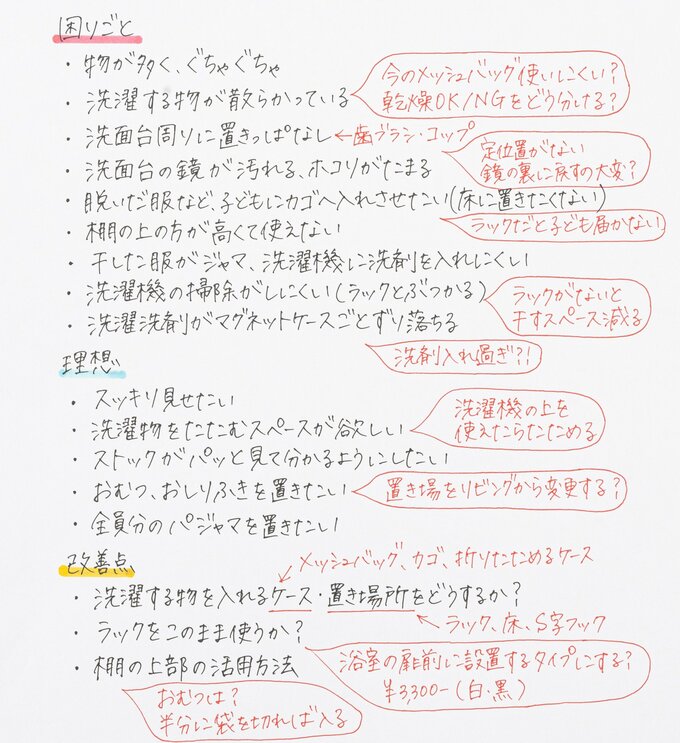

<ステップ1>ゴールを決める

皆が使い、かつ使う時間が重なる場所。家族で話し合い、ベストを探っていきましょう。

●1:写真を撮る

こまごまとしたものが多いから散らかる洗面所。引き出しや扉をあけて、もれがないよう撮影します。

●2:洗面所の困りごとを書く

収納面の困りごとだけでなく、「家族がドライヤーを出しっぱなしにする」など、思いつくままに書きます。さまざまな困りごとから散らかる原因を探り、収納で解決する糸口を見つけて。

<ポイント:家族の意見を取り入れる>

皆で使う場所なので、家族にもヒアリングすることが大切です。「こうだったらもっと便利」というアイデアも聞いておきましょう。

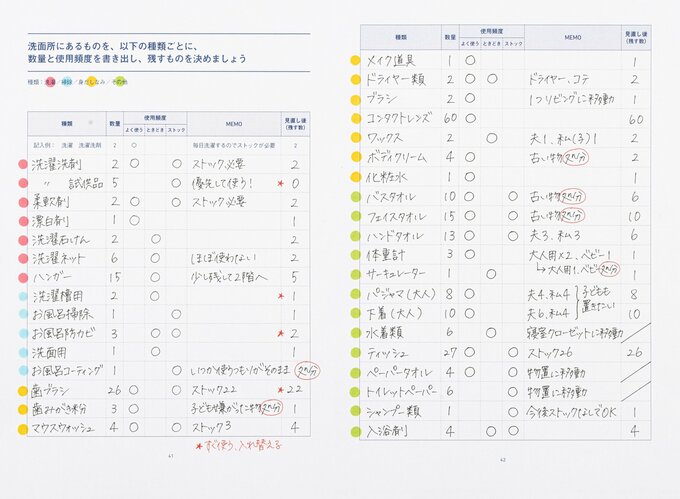

●3:洗面所にあるものをすべて書き出し残すものを決める

種類や数量、使う頻度を書き込み、残すものや数を決めましょう。とくに頻度を書くのが重要で、使う機会の少ないものは手に取りづらい場所に片付けてもOKなど、収納場所を決めるヒントに。タオルもサイズ別にカウントしてください。

<ポイント:使用頻度からストックの必要性を確認>

ほとんど使っていないのに、クセで買いたしているものはありませんか? ストックは基本的にはひとつ、多くてもふたつあれば十分です。

<ポイント:洗剤に使用開始日を書いておく>

どのくらいで洗剤を使いきるのかがわかれば、ストックを買いたすタイミングも把握できます。ムダなストックを持たないテクニックです。

<ポイント:書きながら手放すものを決めてOK>

古いタオルや使いかけの化粧品など、ものがあまりにも多いと気づいたら迷うことなし! 古いものから順に手放しましょう。

<ポイント:下着やパジャマなど、本当は置きたいものも書いて>

洗面所に置いてあるものを書き出すとともに、あったら便利なものも一緒に書き出して。これらをどうにか配置図に入れ込む工夫を。

<ポイント:数が多いタオルは量・かさを減らす工夫を>

古いタオルの場合、取り替えを検討。枚数は「(家族の人数+2)×2枚」が目安。バスタオルをフェイスタオルに替えるとかさが減ります。

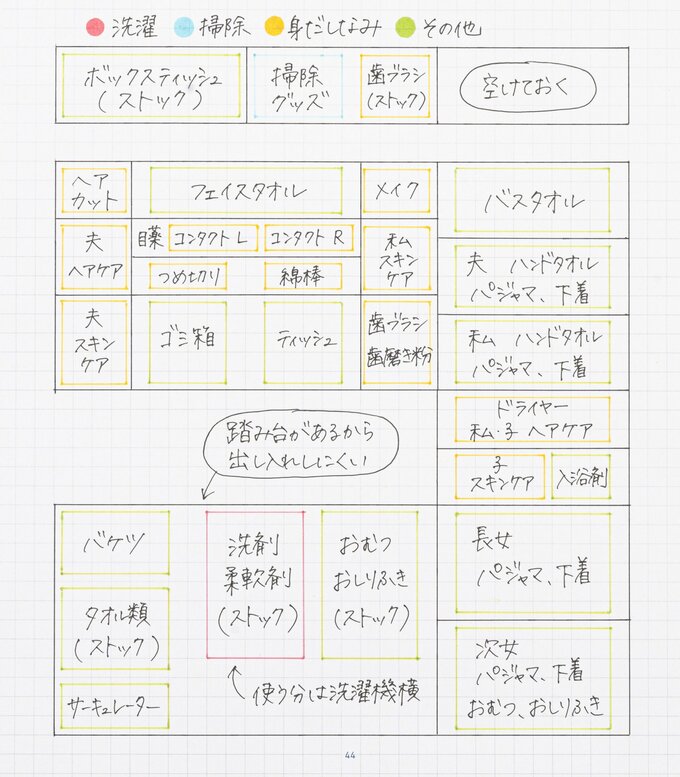

<ステップ2>配置図を描き片付ける

洗濯、掃除、身だしなみ。ジャンルごとにまとめて収納すると、使い勝手がよくなります。

●洗面所の配置図を描く

すべての基本は、使用頻度の高いものをゴールデンゾーンに収納すること。大切なのは、下着やパジャマなど、「今は置いていないけれど、置いたら便利なもの」を優先的に描き込むことです。

<ポイント:種類別に色を分けて描く>

洗濯、掃除、身だしなみなど、種類別に色を変えてみましょう。同じ色がまとまるように配置を考えるのがポイント。

<ポイント:鏡裏収納の使いづらい位置には頻度の低いものを>

右利きの人の場合、鏡裏収納の左側は少々使いづらい場所。ここには使用頻度の低いものを収納すると、ストレスがかかりません。

<ポイント:収納は人別に分けても>

人別に分類する場合、配置図の色分けも人別で。自分の収納場所をもつことで、片付けを意識するきっかけにもなります。