行楽イベントや家族の通学・通勤に際して、お弁当づくりに励む人も多いのではないでしょうか? 暖かくなってきたこれからの時期、心配なのがお弁当の食中毒リスク。今回は、お弁当づくりに役立つ簡単レシピやラクする調理技を紹介するSNSが話題の、兵庫県の尼崎市保健所健康増進課の管理栄養士さんに、傷みにくいお弁当のつくり方や持ち歩き方のテクニックを伺いました。

すべての画像を見る(全4枚)一気に傷みやすくなる…やってはいけないお弁当のつくり方5つ

お弁当が傷む理由は、食中毒の原因となる細菌、つまり食中毒菌の増殖によるものです。傷みにくいお弁当をつくるには、それらの食中毒菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」ことがポイントです。

●NG1:お弁当をつくる前に手を洗わない

人の皮膚、鼻や口には、さまざまな菌が常在しており、食中毒の原因となる菌も潜んでいます。「目には見えないから大丈夫!」とは思わず、調理前にはしっかり手を洗いましょう。

手洗いのポイントは「石けんを泡立て、指の間や爪の間までしっかり洗うこと」「流水で洗い流すこと」「手をふくタオルは清潔なものを使うこと」です。

トイレに行ったあとやキッチンを離れた際には、手を洗い直すことも忘れずに。手に傷がある際は、傷口に細菌が多くついているので、調理用手袋などで手を覆って調理しましょう。

●NG2:生の肉や魚、卵を触れたあと、別の食材を触る

生の肉や魚、卵などの食材には、食中毒菌が付着している可能性があります。これらの菌が手や調理器具に付着したまま、別の調理に移ると、キッチン全体に菌が広がってしまい、食中毒菌が繁殖するリスクが高まります。それらの食材を触ったあとは、かならず手や調理器具をきれいに洗いましょう。

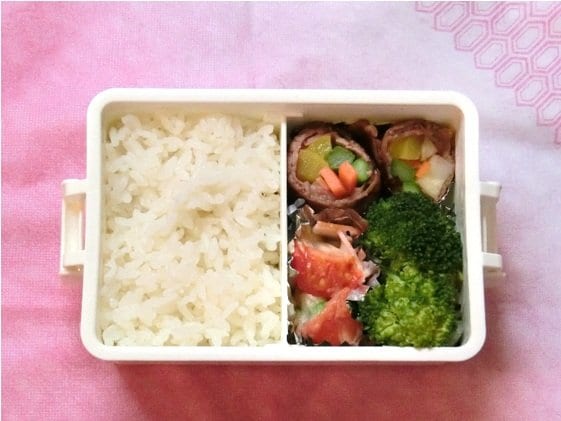

●NG3:汁気の多いものを入れる

細菌は水分が多いと増えやすくなります。おかずの汁気はよくきってから入れましょう。漏れを防ぎ、ほかの食品に汁がつくのを防ぐために、仕きりやカップを使うと効果的です。

また揚げ物や焼き物など、できるだけ水分が少ないものを選ぶようにするのも大切です。

生野菜や果物はお弁当を華やかにしますが、しっかりと洗っても、加熱しないかぎり、食中毒菌が残っている危険性があるため、夏場はとくに注意しましょう。

使う場合は、よく洗い、水気をキッチンペーパーなどできってからつめるようにすると、よいです。お弁当箱ではなく、タッパーなどの別容器に入れるとより安全です。