年齢を重ねると、毎日の家事やルーティンに、ちょっぴりマンネリを感じてしまうもの。新しい趣味や習いごとに挑戦してみたいという方も多いのではないでしょうか。習いごとが家事の効率アップにもつながるなら、一石二鳥です。今回は40歳で茶道を始めたESSEフレンズエディターのかつらさんが、茶道の所作を通じて気づいた、暮らしをラクにする工夫をご紹介します。

すべての画像を見る(全6枚)暮らしのなかで、次の動作を意識するように

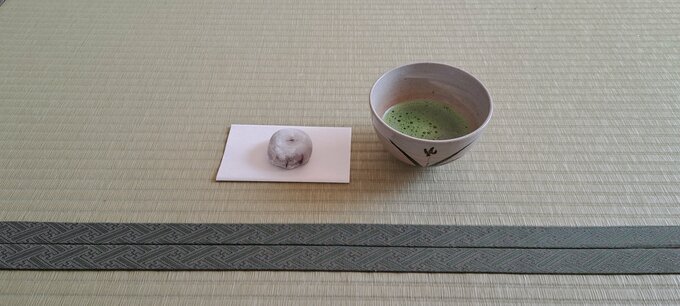

40代で茶道デビューしました。茶道で使う道具は、ひとつひとつ置く場所や向きが細かく決められています。それは単に見た目の美しさのためだけではなく、次の動作へ自然につなげるための工夫でもあります。道具の位置や向きを正確にととのえておかないと、着物の袖がお茶につかったり、お茶をすくう茶しゃくを畳の上に落としたりするなど、思わぬ失敗を招きかねません。

茶道における「次の動作を考えた道具の配置」は、日常生活でも応用できます。たとえば、キッチンでも、どこで具材を切るか、どこでほかの食材を準備するかなど、常に次の動作を考えてものを配置することで、いつもの料理がよりスムーズになります。

左手を添えて持つ「あしらい」の作法で食器を割らなくなった

茶道には、茶碗やお茶を入れる容器である「なつめ」を右手で持ち、左手を添える、「あしらい」という動作があります。これには、ものの角度を丁寧にととのえるという意味や、大切なものを扱うときには両手を添えて敬意を示すという心づかいの意味が込められています。

この「あしらい」を意識するようになったことで、普段の生活にも変化が。自然と左手を添える動作が身についたおかげで、おかずをテーブルに運んだり、食べ終わった食器を片づけたりするとき、うっかり食器を割ることがなくなりました。