4:器を重ねて収納するのは2種類まで

すべての画像を見る(全7枚)倒れそうになるまでお皿を高く積み重ねていたときは、その姿すらも愛おしいと、まるで1つのオブジェのように楽しんでいました。けれどどこか腑に落ちていなかったのは、使わずに置きっぱなしという状態が目に入るたびに、心の中にモヤモヤを生んでいたからだと思います。

下の器は取り出されることなく、使うものは常に上に置かれた数枚だけ。その事実に気づいたとき、器は重ね過ぎないようにしようと心に決めました。

1種類につき2枚購入することが多いため、2種類だと合計4枚、3種類になると合計6枚にもなります。自分のズボラ度とも相談した結果、前者がスムーズに取り出せる限界だと感じ、重ねるのは2種類までというルールが生まれました。

5:食器棚には余白をつくっておく

管理のしやすさと見たときの美しさという点で余白をつくることを大切にしています。

隙間なく詰まっていると、1客1客の細部にわたる美しさを見落としてしまい、よりよい器を…と求めて、ものがものを呼ぶ結果となってしまいます。そして情報が多すぎることで料理に合わせた器選びに頭を悩ませることに。

心から気に入って厳選したものだけを残すことで、自然と余白は生まれ始めます。忙しい毎日、愛情を持って管理する量には限界があります。余白は心のゆとり、自分への優しさにもつながってくるのではないでしょうか。

6:日本人ならではの感性を生かした見立てを楽しむ

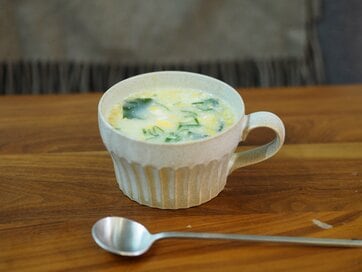

食器がシンプルになっても、遊び心は大切にしたいところ。手放していく過程で残した器のなかには元々の用途が瓦という1枚も含まれています。

イギリスの瓦をオブジェとして、台座として、そして器としても自分なりに見立て、使っていました。器としてつくられていないものは余計な作為が無く、思わぬ包容力を発揮することもあります。器以上に料理のよさを引き出してくれたときには、心からの感動を覚えたものでした。

日本に根づいた「見立て」の文化は、日常の至る所に溢れています。買っても買っても正解がわからなかったところにこの感覚を1つ加えてみると、新たな器の楽しみが広がるかもしれません。