増えすぎてきたものを捨てようと思っても、思うように捨てられないことも多いですよね。インスタグラムで片づけや整理収納のコツについて発信している、整理収納アドバイザーの松本まどか(まどなお)さん(フォロワー1.2万人)は、「迷えば迷うほど脳は疲労感を感じてしまうため、片づけにおいては、なるべく脳が迷わないようにすることが大事」だと言います。片づけの際、「迷わず」進められるコツについて教えてもらいました。

すべての画像を見る(全4枚)1:捨てるか迷ったら、取り合えず「分けておく」

松本さん自身も「元・捨てられない人」で、ものを減らすことに対してかなり苦労をしました。松本さんは「ものを捨てられない人にとって、ものを捨てるかどうか決断することは脳にとって負担になり、結局片づけを中断することになりがち」だと考えています。それを防ぐためには“捨てるか迷っているものを集めるエリア”を設けるということを考えました。

「2年使っていなければ捨てる、心がときめかないものは捨てる、今買いたいと思えるかどうかと考えてみるなど、ものを捨てる基準は複数あります。でも、それでも迷ってしまうことが多く、結局、あまりものを減らすことができない日々が続きました。捨てるかどうか迷うことでドッと疲れが出てしまい、おやつを食べたり、1時間くらいスマホを見たりしてしまいなかなか片づけが進みません。

捨てることに迷って思考してまうと疲れてしまうので、ものを片づけるときには迷わないということが大事なのです。長時間迷わないようにするために、“迷うものは、いったん分けておく”。捨てるか捨てないかはそのあとスペースとの兼ね合いを見て考えていけばいいんです」

2:「いるもの」と「迷うもの」を区別することで使い勝手がアップ

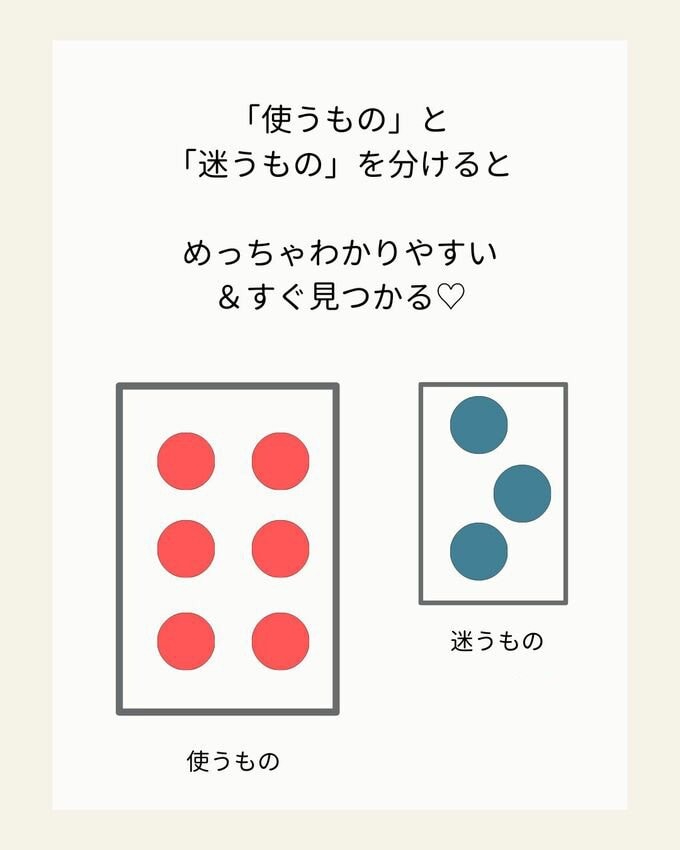

ものを捨てるか残すかで悩んで片づけが行き詰まってしまうのを避けるため、松本さんは「いるもの」「いらないもの」「迷うもの」の3種類に分類するようにしていますが、「いるもの」と「迷うもの」を同じ場所で管理しないことも使い勝手を上げるために重要だといいます。

「私はまず『いるもの』『いらないもの』『迷うもの』の3種類に分けて、いるものが入っている収納エリアに『捨てるか迷っているもの』を混ぜないようにしています。まだ捨てないのだから、いるものの中に迷っているものも混ぜて入れておけばよいのではないかと思うかもしれませんが、迷うものが使うものの中に混在していると、使いたいものが瞬時に見つからなかったり、取り出しにくくなったりします。実際にこの方法で仕分けてみてからは、使い勝手が上がることが実感できました」