敷地によって、道路との接し方はいろいろです。東西南北の方角もそうですが、道路自体の幅や、どのくらいの長さで接しているかも異なります。この、敷地と道路の関係。住みやすさにも影響するのはもちろんですが、そもそも条件を満たしていないと家が建てられないことも!気になるその条件をわかりやすく解説していきましょう。

目次:

幅4m以上の道路に2m以上接すること幅4m未満の道路は要セットバック旗竿敷地も接道状況を満たさないと家が建てられない角地では角度によって「すみ切り」が必要に道路の反対側が線路や河川の場合は要注意親の土地に建てるときはそれぞれに接道義務が生じる幅4m以上の道路に2m以上接すること

敷地がどのように接道しているか。その道路づけに関しては、法規が細かく定められています。

建築基準法では、建物を建てるためには、敷地が道路に2m以上接していなければならないとされています。この場合の道路とは、幅員4m(地域によっては6mの場合も)以上の公道や指定された私道のこと。家を建てるためには給水管、下水道管、ガス管などを道路に埋設する必要もあるため、安全、防火、衛生面からも最低限必要な幅なのです。

また、接道の幅2mというのは、車1台が敷地に入っていくために最低限必要な寸法とされています。

幅4m未満の道路は要セットバック

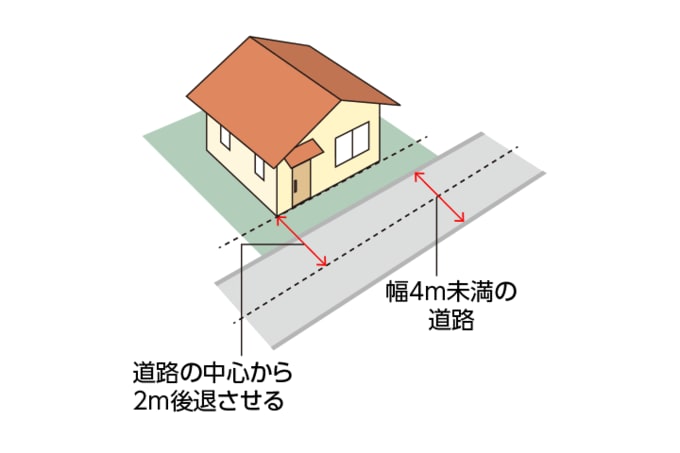

すべての画像を見る(全5枚)ただし、例外もあって、幅員4m未満の道路でも、建築基準法が施行される1950年以前からあった道路で、役所が指定して道路と認めたもの(一般に「二項道路」と呼ばれる)については、一定の条件を満たすことで家の建築が認められます。

その条件とは、道路の中心部から2m(地域によっては3mの場合も)の地点まで敷地を後退(セットバック)させなければならない、とする規定。要は、幅4mに満たない道路を将来的に4m以上の幅員にするのが目的です。後退部分に家は建てられず、建ぺい率や容積率は、後退部分を除いた敷地面積で計算することになります。

旗竿敷地も接道状況を満たさないと家が建てられない

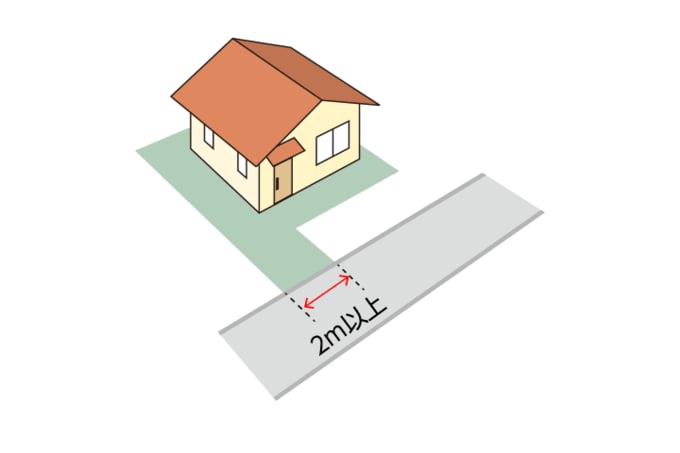

特に都市部などに多い「旗竿敷地」。道路と接する部分が細長い通路状で、その奥に敷地が広がる形から、そう呼ばれています。

この旗竿敷地でも、やはり敷地と道路を結ぶ通路の幅が2m以上ないと建築できません。この条件は、通路の長さによっても異なります。詳しくは、敷地のある地域の役所に確認してください。

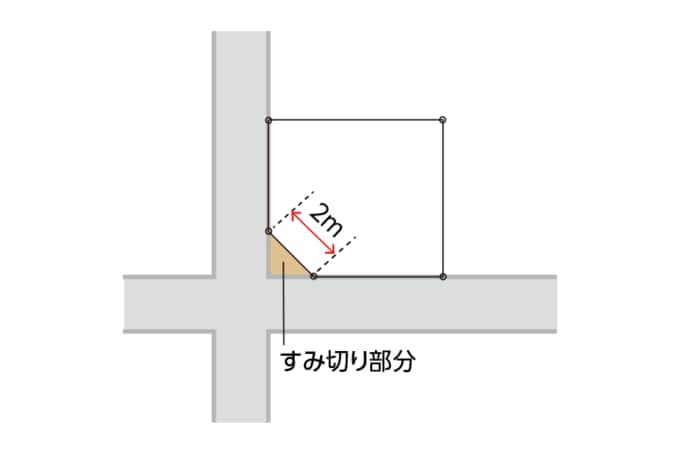

角地では角度によって「すみ切り」が必要に

角地に家を建てる際、見通しや車の安全な走行を考えて角部分を削る必要があり、これを「すみ切り」といいます。基準は地方自治体によっても異なり、東京都では、角が120度以下の場合、この規制が適用されます。

道路の反対側が線路や河川の場合は要注意

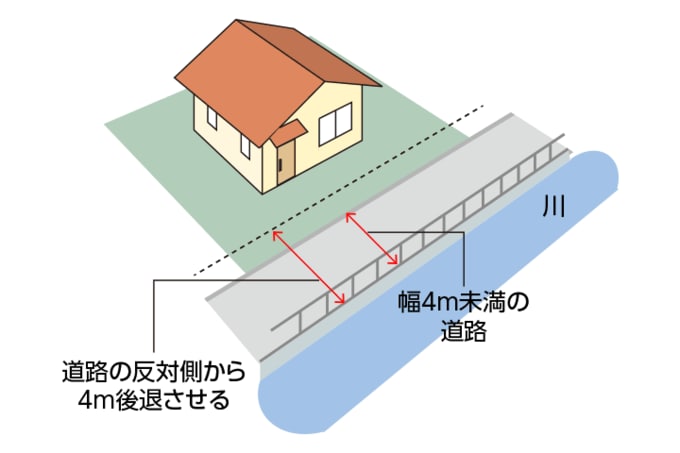

やや特殊なのは、4m未満の道路の反対側が川や線路の場合。反対側への後退は不可能なので、道路反対側から4mの線が敷地との境界になり、そこまで後退することになります。

親の土地に建てるときはそれぞれに接道義務が生じる

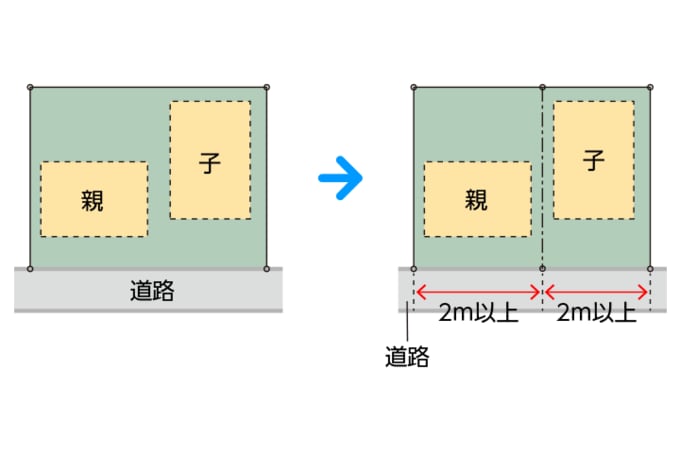

建築基準法では「1つの敷地に住宅は1つ」と定めています。そして、1つの敷地ごとに接道しなくてはならないため、あいているからといって親の敷地内に子どもが別の住宅を自由に建てることはできません。もし建てたい場合は、敷地の分筆が必要となり、それぞれの敷地が2m以上の接道義務を果たさなければなりません。

ちなみに、親子が建物内で行き来できる二世帯住宅にすれば、1か所の接道でOKです。

道路と敷地がどんなふうに接しているかは、家の大きさや間取りを左右する大事なポイントでもあります。土地購入を検討しているときはもちろん、プランニングを始める前に、接道状況をきちんと確認しておきましょう。

監修/米倉拓生(アトリエT+K) イラスト/板谷和佳子